引言:当“沉默的盐”悄悄积累

许多人拿到体检报告时,会对着“血尿酸偏高”的提示一头雾水。有人直接将其等同于痛风,焦虑地开始忌口;也有人觉得“反正不痛不痒”而置之不理。事实上,高尿酸血症与痛风之间,就像“装满水的堤坝”与“决堤的洪水”——前者是潜在风险,后者才是实际伤害。今天,我们就来揭开这个代谢疾病的迷雾,探讨无症状患者何时需要行动、如何科学应对。

一、尿酸超标≠关节疼痛:重新认识“第四高”

1. 血液里的“盐分危机”

如果把人体比作一杯水,尿酸就是水中溶解的盐分。健康状态下,80%尿酸通过肾脏排泄,20%经肠道排出,维持着微妙的动态平衡。当血液中尿酸浓度超过420μmol/L(女性)或360μmol/L(男性)时,如同水中盐分过饱和,医学上称为“高尿酸血症”。

2. 痛风的“三重门槛”理论

并非所有高尿酸都会引发痛风。研究表明,仅有5%-12%的高尿酸患者最终发展为痛风。这一过程需要突破三重关卡:

晶体沉积:尿酸钠在关节滑液中形成尖锐的针状结晶

免疫触发:巨噬细胞误将结晶视为“入侵者”引发炎症风暴

体质因素:携带特定基因(如SLC2A9)人群更易发病

二、无症状≠无风险:藏在数据背后的健康威胁

1. 沉默的“全身腐蚀剂”

最新《中国高尿酸血症管理多学科专家共识》指出,长期高尿酸会导致:

肾脏损伤:尿酸结晶沉积形成肾结石,损伤肾小管

血管病变:激活氧化应激反应,加速动脉粥样硬化

代谢紊乱:与糖尿病、脂肪肝形成“恶性三角”关系

2. 预警信号的“冰山法则”

体检发现的尿酸升高,可能暗示着更深层问题:

代谢异常:约60%患者伴随胰岛素抵抗

肠道菌群失调:产尿酸菌群过度增殖

遗传易感性:ABCG2基因突变导致尿酸排泄障碍

三、干预分水岭:何时该按下“行动按钮”

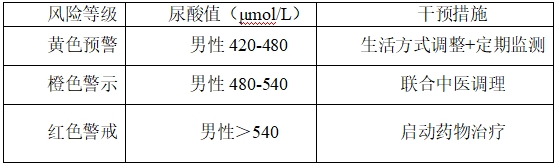

1. 分层管理策略

根据《中国高尿酸血症诊治指南》,建议将干预阈值分为三级:

特殊人群提示:合并高血压、糖尿病或慢性肾病患者,即便无症状也需更积极控制。

2. 个性化评估工具

推荐使用“HUA-RS风险评估系统”,综合以下因素计算风险值:

血尿酸水平

腰臀比(反映内脏脂肪)

尿液pH值(影响尿酸溶解度)

家族病史

四、非药物干预:从餐桌到运动的科学攻略

1. 饮食管理的“3+2法则”

3类限制:

① 超高嘌呤食物(动物内脏、浓肉汤)

② 高果糖饮品(含糖饮料、果汁)

③ 酒精(尤其是啤酒、黄酒)

2类推荐:

① 乳制品(脱脂牛奶降低尿酸16%)

② 咖啡(每日2-3杯降低风险40%)

2. 运动处方的“黄金配比”

频率:每周5次,每次30分钟

强度:心率控制在(220-年龄)×60%-70%

类型:游泳>骑自行车>快走(避免剧烈运动引发尿酸波动)

五、药物治疗的“精准打击”指南

1. 药物选择矩阵

药物类型

适用人群

作用机制

别嘌醇

尿酸生成过多型

抑制黄嘌呤氧化酶

苯溴马隆

尿酸排泄障碍型

促进肾小管排泄

非布司他

合并心血管疾病患者

选择性抑制酶活性

2. 用药监测要点

别嘌醇使用前需检测HLA-B*5801基因(预防严重过敏)

苯溴马隆治疗期间每日饮水量需>2000ml

初始治疗每4周复查肝肾功能

误区警示:某些中草药(如土茯苓)虽可辅助降尿酸,但长期大剂量使用可能造成肾小管损伤。

六、持续管理:构建“尿酸友好型”生活方式

1. 昼夜节律调节

研究发现,夜间尿酸排泄效率降低60%。建议:

晚餐提前至18:00前

睡前2小时禁食

保持卧室温度在18-22℃(低温易诱发结晶)

2. 压力管理技巧

压力激素皮质醇会抑制尿酸排泄,推荐:

正念呼吸(每天10分钟)

园艺疗法(接触土壤微生物调节肠道菌群)

艺术创作(降低应激反应)

结语:做聪明的尿酸管理者

高尿酸血症就像身体发出的“黄色预警信号”,它提醒我们关注代谢系统的微妙平衡。通过科学认知、分层管理和个性化干预,完全可以将这个“沉默的杀手”转化为健康管理的契机。记住,真正的智慧不在于对某个指标的恐惧,而在于建立可持续的健康生活方式。毕竟,预防永远比治疗更有价值——这是我们对自己身体最温柔的投资。

责任编辑:符慧华新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫