海南日报版面截图

王军在接受记者采访。海报集团全媒体中心记者刘洋摄

海南省摄影家协会主席王军:

用镜头为奋进海南“画像”

海南日报记者刘笑非

自1988年随10万人才大潮初登琼岛,到1992年正式在海南扎下根来,海南日报社高级记者、海南省摄影家协会主席王军在海南工作生活了26年。在新闻记者岗位上完成了《贪官瘫了》《马加爵天涯落网》《这个年级只有一名学生》等一大批产生较大影响的新闻摄影作品,牵头建立海南省图片数据中心,与同事一起承办海南建省办经济特区30周年成就展等多个大型展览活动,王军在海南成就了自己的摄影事业。 “我把一生最年富力强的时光安放在了海南、安放在摄影上。”王军指着不离身的相机笑着说,在与海南共同成长的日子里,他拍摄并编辑着记录海南的照片,拍摄并刊发着记录新闻瞬间的照片,同时拍摄并制作着记录社会的照片。

从新闻记者到摄影师,再到海南省图片社负责人和策展人,26年来王军的身份转变过很多次,唯一不变的是始终与照片打着交道。他说,是海南经济特区建设波澜壮阔的历史进程,为他提供了施展才华的舞台。

按下过无数次相机快门,王军始终没忘记他的初心——为海南聚集图片的力量。

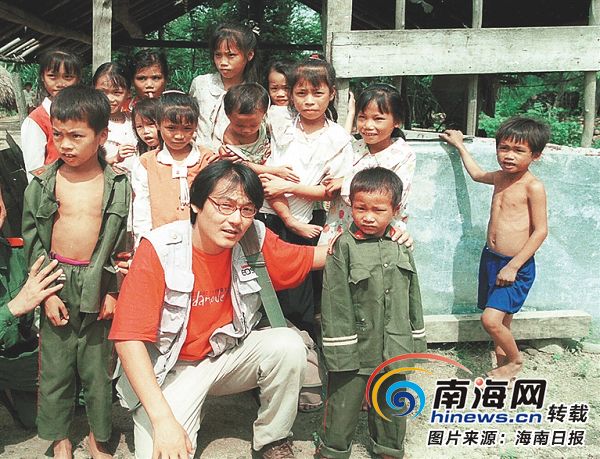

一九九八年,王军在东方采访时和小朋友合影。受访者供图

核心提示

4月13日上午,习近平总书记来到海南省博物馆参观海南建省办经济特区30周年成就展。一张张照片,一件件实物,记录着海南30年来特别是党的十八大以来在改革开放和社会主义现代化建设方面取得的成就。

当在现场看着习总书记驻足观看一幅幅呈现着海南绿水青山、发展变迁的图片时,王军发自内心地激动。

从去年7月开始,王军便与同事们一起着手整理成就展的布展素材,面对着海南建省办经济特区30年间浩如烟海的照片,王军一头扎了进去,全身心投入到成就展的设计、布展工作中。

而在其间的2018年2月2日,在外交部长王毅口中“全世界都来了”的外交部海南全球推介活动上,海南收获了来自全世界的喝彩。

海南这两次成功的“展示亮相”,都使用了大量照片,其中海南自然生态景观的摄影作品,给中外嘉宾留下了深刻的印象。在这两次重要的活动中,王军担当创意设计和制作总监的重任。

一张张照片回溯着海南的30年,也凝聚着王军26年来拍摄下的点点滴滴。从记者,到摄影师,再到图片社负责人及策展人,王军说,是经济特区辉煌的发展历程,让他的镜头有了更丰富的表达。

凭借敏锐的嗅觉

拍出系列有深度的新闻图片

1992年,作为“闯海人”之一的王军在海南扎下根来。1997年起,他在《海口晚报》(现更名为《海口日报》)以“长期”为笔名开设个人专栏“椰岛写真”,用每周一期发表摄影报道的形式,刊登出《一块钱坐车的区别》《一口痰之争》《一张座椅撑起的理发老店》《一个大馒头的生产流程》等诸多让人印象深刻的图片新闻。

也是在那年底,依靠过硬的业务水平,王军进入海南日报社摄影部。从那时起,署名“本报记者王军”的新闻图片,成了《海南日报》的一面招牌。

作为一名优秀的新闻摄影记者,王军常常为了拍得一张好照片而“客串”各种角色。“2004年3月15日21时,这个时间我记得特别清楚,因为当时刚从北京飞回来。”王军回忆道,结束那一年全国两会的采访,回到海口时他整个人已经快累瘫了,却依旧保持着记者的敏锐嗅觉。

刚到美兰机场王军便发现,那张已经看过很多遍的马加爵通缉令竟然是彩色的。“首都机场的通辑令还是黑白的,海南怎么会是彩色的呢?”带着疑问他拨通了海南省公安厅政治部宣传处的电话,对方的答复让王军一身的疲惫烟消云散:“马加爵在三亚市河西区落网了。”

“听到这个消息,我立马开着那辆没法倒车的老海马,直接从美兰机场一路狂奔到了三亚市看守所。”王军笑道,开车的4个小时里,他想好了几十个想问马加爵的问题,但现实却泼了他一盆冷水:记者不得进入采访。

王军没有放弃,靠着出色的沟通技巧,他如愿进入看守所采访。在随后近两个小时的时间里,王军成了唯一采访到马加爵的记者。当拿着独家新闻素材的他走出看守所时,外面早已围满了大批媒体记者。

除此之外,王军为了拍摄戒毒者的生活到戒毒所蹲点、为了拍摄危险题材钻过车底、为了拍摄山村学校睡过茅草屋,这些艰辛的付出,换来了获得全国金奖的《贪官瘫了》、银奖的《局长肇事司机顶罪》《这个年级只有一个学生》《马加爵三亚落网》等新闻作品。

时任人民日报副总编辑的李仁臣曾评价:王军有一架会思考的相机。他不仅照片拍得好,新闻消息也同样出色,其中《车祸现场产生的议案》还被选入了中国人民大学新闻专业的教材中。去年,王军成为海南唯一享受国务院特殊津贴的记者、摄影师。

王军还记得前些年的每年农历正月初三,他总会接到一个特殊的“问候”电话,电话那头问:“你还没死啊?”打电话的是一名罪犯的家属,因为王军的一篇摄影报道揭露了事件真相,当事人获刑8年,家属的电话也就这样打了8年。

“直到第八年,对方在‘问候’之后,终于说了句‘祝你新年快乐!’”王军记得他笑了,对方也笑了。

保持摄影人的判断

26年用心记录海南社会变迁

时间回溯到1992年8月16日,在海南找到工作的当晚,遍寻住处的王军出现在海口市龙昆上村124号的小院外,根据招租广告上的线索租下一间每月300元租金的房子后,房东告诉他:“300元是一个月的房租,这房里共有4张床,你也可以对外租,租金算你的。”

王军没有像大多“闯海人”一样迅速挖到在海南的“第一桶金”,而是在接下来的半个月时间里,用他在老家花1500元买来的二手奥林巴斯OM-10相机加上35-70镜头,拍摄着另外3张床上的租客。他招徕租客不收租金,唯一的条件是他想拍什么无需征得对方同意。

这组名为“闯海人的故事”的照片,成了王军来到海南后的第一批作品,里面既有靠一身武艺保护老板周全的保镖,也有南下闯海淘金的年轻记者,还有日后成为著名纪实摄影师的赵铁林。对于大学本科主修社会学的王军来说,他的镜头不仅在拍摄新闻,也在记录着社会变迁。

从1992年8月进入媒体工作,到1998年开始在海南日报社从事专业新闻摄影,王军始终认为自己是一个幸运的人。“工作做的是自己喜欢的事,不仅能养家糊口,还有固定收入,还能成就事业呈现个人价值。”王军笑着说,到海南日报社工作后,他抱相机的时间比抱儿子还多。进入创作高产期的王军,每天都有照片“占据”着版面,年度业绩考核头三年在报社连续排名第一。

事业蒸蒸日上的同时,王军一直没有忘记自己摄影人的身份。“摄影师是个群体,多指拍照片的人。摄影家呢,则是这个群体中风格鲜明、脱颖而出的人。”在他看来,摄影就是自己的生命。

拍摄新闻图片之余,王军经常抽出时间用镜头记录社会百态:半拉子别墅中饲养着的家禽、塑料布与竹竿围成的简易课堂、都市里被垃圾围住的城中村、死刑犯临刑前的最后一天……每一幅照片都见证了海南经济特区发展的轨迹。

最让王军感到骄傲的是,在长达26年的时间里,他每年都会抽出一个月时间,拍摄海南的百岁老人群体,并建立起了中国热带岛屿百岁老人数据库。凭借着对百岁老人坚持不懈的拍摄,王军出版了百岁老人肖像集《寿》,还登上了美国《镜头》杂志的封面。

自2007年起,王军还以“村”为主题拍摄了海南岛上各类形态的村庄,以及依旧住在村里的人们。此外,彩民生活、公园晨练的人也都是他长期关注的题材。

这些生活气息强烈的图片,不仅让王军保持着对摄影行为及摄影作品的独立判断,也从一些独特的视角,记录着海南30年来发生的巨变。“在拍摄过程中,海南经济特区砥砺前行的发展态势,特区人开放包容的精神面貌,时刻感染着我。”

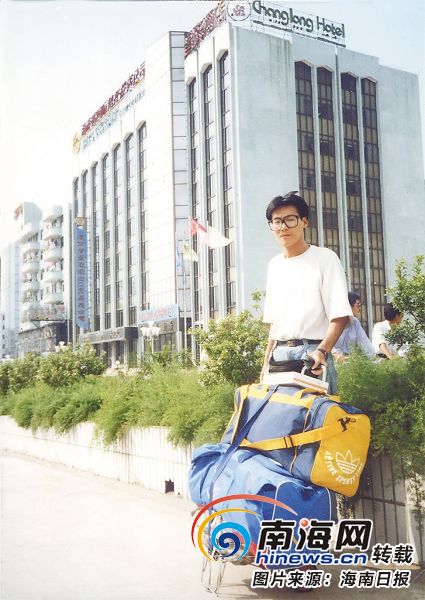

一九九二年八月十六日,王军初到海南。受访者供图

建立图片数据中心

为海南聚集图片的传播力量

王军说,“与海南共成长”是《海南日报》的办报理念,而海南摄影照片的数据化也随海南的发展而成长着。从1998年7月第一次刊发使用传真发回的照片,到1999年第一次使用数码照片,再到第一个专业图片数据中心的设立,王军均是见证者。

2010年,海南国际旅游岛建设上升为国家战略,海南对外宣传推介的力度进一步加大。这年10月,王军牵头和同事一起建立了全省图片数据库——海南省图片数据中心。“建数据库的初心,其实源于1981年。”王军说,当年行走到河北省故城县姚官屯乡时,乡村照像馆里陈列着40年来本乡村民前来照相时留下的照片。40年间,同乡村民面容、发型、服饰的变化举目可见。就在那一刻,王军感受到了图片聚集所释放出的能量。

在省图片数据中心建立之初,图片数据多是以新闻事件记录类为主。为弥补其不足,在海南省委宣传部的全力支持下,海南省影像志工程的出现弥补了历史类及日常静态类照片较少的缺憾,而海南省视觉文化工程则弥补了海南“山好、水美、生态好”等风景类照片的缺失。

“这是全国第一个以省级行政区域为单位的,服务区域经济社会发展的图片数据中心。”王军骄傲地说,经过多年的持续建设,海南日报报业集团所属的海南图片社拥有全省唯一,同时也是最系统、最专业、图片质量最高、拥有独家自主版权的省级图片数据中心。这里也成了聚集海南图片力量的“能源中心”。

从奔波在一线的记者,到图片数据中心的建设者,王军始终没有放下相机。“原来无人机拍摄还没普及,得靠直升机盘旋拍摄,有一次在直升飞机上持续飞行拍摄了5小时,下飞机时才发现脚上的鞋只剩一只,袜子也不知何时被吹跑了。”王军笑道。就是这样拍摄出的图片,早在2010年便由图片数据库聚集成了“最美海南”外宣品牌,“最美海南”专题图片展先后在加拿大、英国、奥地利、比利时、澳大利亚、芬兰、日本、韩国等国家及中国台湾、香港地区展出,向世界展示海南之美。

如今,海南省图片数据中心里的图片数据正与全国、国际接轨,让海南在全国省区市中成为少数几个能够聚集图片能量的地区。2010年以来,海南省图片社承办各类大型成就展、图片展达30多个。

2016年4月,国务院总理李克强在澜湄会议上观看了海南日报社制作的《海南名片》图片组合视频后说:“海南有这么多漂亮的地方。”

这句话,也说到了王军的心里,“海南还有那么多漂亮的地方,我还要去拍。”

(本报海口5月3日讯)

海南日报社高级记者、海南省摄影家协会主席王军。海报集团全媒体中心记者刘洋摄

王军寄语

在每个人都能捡到稻谷或麦穗时,你手上有几把米甚至几袋米是无足轻重的,重要的是你是否能有一座可持续性使用的粮仓。

摄影作品聚集时释放出巨大的能量,如何对区域经济社会发展提供正能量是摄影作品量化后不可回避的问题。

价值判断、摄影作品个性是衡量摄影师是否专业的前提;是不陷入人云亦云、随波逐流的“大众拍”图片生产线的前提;是摄影作品为历史、为社会负责的前提。

责任编辑:谢军辉新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫