田家炳:天上最亮的那颗星

田家炳

2002年,田家炳先生(中)为书院落成剪彩。海南日报记者李英挺摄

文\海南日报记者侯赛

7月10日,被誉为“中国百校之父”的田家炳先生安详辞世,享年99岁。

海南日报记者在采访中了解到,田家炳生前对海南教育事业发展亦给予了极大支持。在海南,每一个与他有过接触的人心中,都有一个永不磨灭的田家炳形象。

他的名字,或冠于教学楼,或冠于图书馆,或冠于实验室,甚至被直接用于命名学校,“田家炳中学”“田家炳小学”在全国各地屡见不鲜。

这个数量有多少?自20世纪80年代,田家炳开始捐助教育事业以来,截至去年6月,他在全国范围内累计捐助了93所大学、166所中学、41所小学、19所专业学校及幼儿园、大约1800间乡村学校图书室。从地图上看,星罗棋布的田家炳学校从南到北,自东向西,广泛分布,像满天繁星,点亮了整个中国,而无数人的命运也因他的善举而得到改变。

海师田家炳教育书院

文昌田家炳中学

一生致力捐资助学

“我的荷包很小,但我愿意把里面的东西全部拿出来”

田家炳与海南的缘分,始于2002年为海南师范学院(2007年更名为海南师范大学)捐资修建田家炳教育书院。如今这座坐落于海南师范大学龙昆南校区的建筑,已迎来送往15届毕业生。连日来,得知田家炳先生去世的消息,许多师生纷纷发文悼念。

“很多人问我,田家炳先生是不是一个特别有钱的人?这个问题,也有很多人问过他,我记得他曾经用客家话这样回答‘我的荷包很小,但我愿意把里面的东西全部拿出来’。这句话,时至今日,仍叩击着我的心灵。”海南师范大学宣传部部长黄培怡回忆起2006年他与田家炳先生的一次交流。

田家炳是香港化工业大亨。1919年,他出生于广州梅州市大埔县。16岁父亲逝世后,弃学从商,先到越南推销瓷土,后转往印尼从事橡胶业。1958年,田家炳举家迁居香港,在屯门填海造地建起田氏塑料厂、田氏化工城,逐步创办起香港最大的人造革企业。1980年,田家炳已是香港知名的亿万富翁。大家称他为“香港人造革大王”,他却自谦:“我是做小生意的!”

1982年,他捐出价值10多亿元的4栋工业大厦,成立纯公益性质的田家炳基金会,将每年几千万元的租金收入用于教育公益;1984年,他将化工厂交给几个儿子经营,自己成为职业慈善家。

虽然田家炳一生捐资助学,为人却极为低调。然而,对那些每天出入“田家炳中学”“田家炳教育书院”“田家炳教学楼”的海南学子来说,他的名字和代表的精神,早已深深融入心中。

2002年,田家炳先生捐资500万元修建的海南师范学院田家炳教育书院正式投入使用,该书院占地面积1.2万平方米,可容纳3450名学生同时上课。

2005年,田家炳捐资250万港币兴建的田家炳教学楼在文昌市第二中学落成,为感谢田家炳先生的慷慨捐赠,在教学楼落成仪式上,文昌市第二中学改名为田家炳中学,成为我省首所田家炳中学。

2006年,田家炳又向海南大学捐赠150万港币,用于兴建海南大学科学楼。同年,田家炳再向三亚市崖城高级中学捐赠200万港币,用于建设教学大楼。此外,在我省一些乡镇学校,田家炳基金会还捐资兴建了几十所田家炳图书室。

在国内,虽然田家炳的捐款数额不是最多,但他的捐赠数额占到了自己总资产的80%,后来甚至卖房助学,最后在出租屋里度过晚年,这一点在国内鲜有人匹敌。1993年,中国科学院紫金山天文台将编号2886的小行星命名为“田家炳星”。之所以将小行星命名为“田家炳星”,是因为田家炳倾囊办教育的行为感人至深。

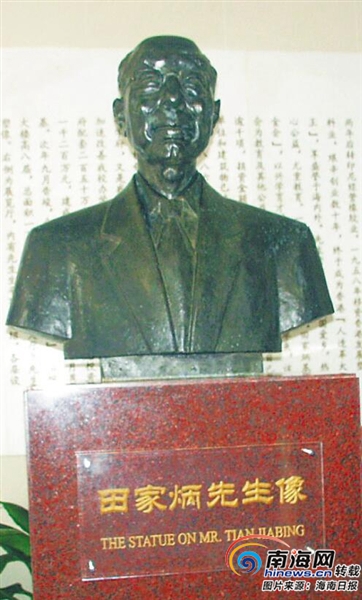

海南师范大学内矗立的田家炳塑像。海南日报记者 李英挺 摄

最慷慨却最简朴

一瓶水从香港喝到海南,最后瓶子还要带回去

然而,就是这样一位“皮革大王”、大慈善家,与他接触过的人,却没有人不提到他的“抠”。

“一瓶水从香港喝到海口,喝完的瓶子,还要从海口带回香港。”田家炳先生的节俭让每一个接触他的人都印象深刻,2006年,田家炳来海南大学参加海南大学田家炳科学楼的落成仪式,时任海南大学副校长的严庆对田家炳这样一个细节印象深刻。

多年来,严庆一直跟田家炳先生保持联系,每逢过年,他都要给田家炳先生寄一张贺年卡。而每年田家炳先生回寄给他的贺年卡,总让他印象深刻。“那是老先生办公用过的废弃打印纸又经过重新印刷做成的卡片。他还特意在信中解释,卡片是否精美不重要,最重要的是表达自己的心意。”

言传不如身教,一生为教育事业捐资助学的田家炳先生,总是用自己的善行和修为潜移默化地影响和感染着每一个接触过他的人。

深受他教诲的还有海南日报记者蔡葩。2006年,田家炳到海南参加文昌田家炳中学的落成仪式,顺便应邀到海南师范学院做一次讲座,蔡葩作为随行记者,跟他有过3天的近距离接触。

“田家炳先生对社会对教育非常慷慨,对自己却是苛简至极!”蔡葩印象深刻的是,当时海南师范学院为他安排了专门的酒店住宿,却被老先生婉言拒绝了,“孩子们的教育环境还很艰苦,我们要把钱省下来,用在教育上”。当晚田家炳先生就下榻在学校的招待所里。第二天,当蔡葩早早来等候田家炳先生时发现,他在离开招待所时,还不忘把用剩的一块小香皂悉心包好,随身带走。

不浪费一点社会资源,尽量节俭。时至今日,田家炳先生的一言一行依然深深烙刻在蔡葩脑海中。每次住酒店,蔡葩总是自己携带日常生活用品,尽量不用酒店一次性用品。面对身边朋友的些许不解,她经常对他们谈起这段对田家炳先生的采访往事。

“十几年来,每当我收起那一块小肥皂,都会想起田家炳先生”。蔡葩动情地讲述。

以诚立人、一以贯之

卖掉祖孙三代居住多年的豪宅只为助学

田家炳不仅是一位慈善家,更是一位为香港经济发展贡献力量的实业家。无论是在慈善还是实业领域,他都恪守“勤俭诚朴、己立立人、以德服人”的原则。

严庆回忆,当年他去香港给田家炳先生做海南大学田家炳科学楼的建设情况汇报时,看到田家炳先生的办公室里,张贴着一张朱柏庐写的诚信为人的千字格言,“田家炳先生先是正序背诵了下来,后来又一字不错地倒背一遍,这是我第一次见到近90岁的人,对一篇千字诚信格言倒背如流。”

一诺千金,是田家炳先生坚守了一生的做人底线。1997年,香港遭遇金融风暴,田家炳基金会的收入大大减少,对外承诺的捐资难以为继。这时,田家炳做出了一个惊人的决定:卖掉自己祖孙三代住了多年的花园式豪宅,将5600万元房款全部捐出资助教育事业。就是秉承这样的价值观,几十年来,在教育捐赠上,田家炳不遗余力,成为受人敬仰的大慈善家。

田家炳先生曾在海南师范学院的讲座中讲述,自己此生能小有成就,和父亲从小的教诲关系重大。

据了解,田家炳出生时父亲已经48岁。他虽将独子视如掌珠,但从不溺爱。父亲严慈兼备的态度,让田家炳能愉快地接受批评并加以改正。父亲更以“田家姓小丁薄”来特别激励他立志做人,要随时注意自己的一言一行,不要辱亲,长大后多做有益于人民、造福于社会的事。

父亲常以“宁可实而不华,切忌华而不实”,“责人之心责己,恕己之心恕人”等深具意义的做人道理教育田家炳,从小培养他强烈的自省精神。这让田家炳往后在与人的交往中,常常能将心比心,设身处地考虑对方的利益和感受;与人争执时,也极乐意让步,以德报怨,所以他朋友如云,遇到危机时,能够遇险而安,事业不断地扩大。

责任编辑:张红霞新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫