我省推行“五带动全覆盖”模式,提升组织化帮扶程度,带动6.5万户贫困户增收

“五方”聚力脱贫有计

位于万宁长丰镇的雅利槟榔厂,工人们各自忙碌在自己的生产线上。近年来,万宁市大力发展槟榔加工业,延伸产业链,加快推动槟榔产业转型升级,不仅带动了经济发展,还为建档立卡贫困户提供了就业机会,帮助他们实现增收致富。海南日报记者 袁琛 摄

-海南日报记者 傅人意 特约记者 司玉

“今年前三批养的鸭子都卖出去了,算下来挣了十来万元,年底肯定能脱贫!你看,这些小鸭苗是我刚进的。”

“阿标,你还是急了些,急了可要吃亏,养鸭子要盯紧市场、分批投资。”

聊天的是定安县卜优村南多岭村民小组贫困村民周忠标和卜优村致富带头人、家庭农场主陈明福。8月25日下午,陈明福这盆“冷水”泼下来,周忠标非但不郁闷还频频点头:“阿福说得对,还是要多研究行情!只有用心学用心干,才有钱赚!”

像陈明福这样的致富能人,能在经营思路、养殖经验、销售渠道上,帮助许多贫困户发展致富,避免贫困户单打独斗,助力提高产业帮扶组织化程度。

眼下,我省全面推行农业产业化龙头企业、共享农庄、农民合作社示范社、示范家庭农场、致富能人带动,覆盖所有贫困户的“五带动全覆盖”帮扶模式。越来越多的贫困户在帮扶下,日渐成为有心学有业干有钱赚的脱贫户。

A技术+渠道 家庭农场帮贫困户搭上“增收快车”

在定安新竹镇卜优村南四岭村民小组村口处,有一幅不断“长大”的“家庭农场+贫困户”脱贫攻坚基地示意图。海南日报记者从图上看到,目前南四岭村有家庭养猪场19个、养鹅场18个、养鸭场21个、林下养鸡场16个、蛋鸭场2个。

上世纪90年代,南四岭村还存在不少荒地,低产旱田遍布,村民收入也不高。这一切的改变要得益于村民陈明福和其他致富带头人。

早些年,陈明福曾在广州打工,后回乡创业。陈明福决定效仿广州农民充分利用土地的做法,在坡地上种树养家禽,在洼地里挖塘养鱼。

这一做法盘活了这个面积仅有1.5平方公里的小村庄,村里的家庭农场蓬勃发展,从最初的6家家庭农场壮大到现在的57家。目前,南四岭片区的家庭农场除发展养殖业外,共种植香蕉14000株、槟榔6500株、牛大力70多亩、莲雾45亩。

“同村一定要避免扎堆种植养殖、同质化竞争。”陈明福说,村里能形成规模养殖的重要原因是,种植养殖前大家会互相通气,了解市场动向,打好分批分类投资的时间差,形成规模效应后,吸引合作社、企业前来成批收购。

目前,陈明福帮扶5户贫困户发展养殖业。今年4月初,他还组织贫困户到家庭农场观摩学习,“按照他们自己的意愿选择品种,我负责教养殖技术找销售渠道。乡里乡亲能帮就帮,我们把好‘方向盘’,把他们带上‘增收快车’!”

定安县新竹镇镇委副书记张月鑫介绍,今年,在新竹镇委、镇政府的引导下,通过采取“家庭农场+贫困户”抱团发展特色产业的模式,一户家庭农场联系帮扶2-5户贫困户,由贫困户利用帮扶资金参与家庭农场的优势产业经营,家庭农场负责指导贫困户学习种养殖技术和产品销售,目前共有34户家庭农场帮扶134户贫困户。

“去年我来做信息采集的时候,周忠标也自己养了一些鸭苗,可一年忙到头也没挣什么钱。今年通过致富带头人的技术帮扶和开拓思路,他还贷款5万元养鸭,脱贫底气足了很多!”张月鑫说。

由海南福瑞喜牧业科技公司经营的雪古丽共享农庄共吸纳昌江5个乡镇466户建档立卡贫困户,不少入股贫困户在领取每年固定分红的基础上,还在雪古丽农庄打工。图为雪古丽共享农庄工作人员在给牛喂饲料。海南日报记者 苏晓杰 通讯员 杨耀科 摄

B就业+信心 全省4.6万个经营主体助力产业扶贫

8月24日,在昌江黎族自治县七叉镇红峰村,脱贫户黄小丽正在昌江红丰霸王岭山鸡发展有限公司娴熟地喂鸡。

黄小丽说,她的两个孩子都在上初中,她和丈夫主动向村干部申请要出来打工,去年9月来到昌江红丰霸王岭山鸡发展有限公司负责喂鸡、清理鸡棚等杂活,每人每月收入2500元。

在公司打工给黄小丽带来变化的不仅是有了稳定的收入,更让她和家人对生活多了一份信心。

红丰霸王岭山鸡发展有限公司董事长丁保卫介绍,公司采取“公司+农户+合作社”的合作养殖模式,由公司提供种苗、技术给合作社和农户,做到统一供苗、统一防疫、统一品牌、统一销售,并吸纳贫困户打工就业,帮助贫困户脱贫致富。去年红丰公司与七叉镇90户368名建档立卡贫困户签订协议,实现每户每年平均增收8040元。

不仅是昌江,文昌市日前也全面落实“三方”协议书的签订,由经营主体、贫困户以及市、镇、村三级责任人签订帮扶协议书,明确产业扶贫帮扶任务、经营主体帮扶职责、贫困户参与形式和获利方式等,确保产业帮扶组织化程度达到100%。比如,海南传味文昌鸡养殖有限公司自去年以来,自主投入资金570万元,推进“公司+贫困户”委托养殖模式,吸纳抱罗镇、东阁镇等乡镇的贫困户养殖文昌鸡,共发放鸡苗35万只,并负责保价回收养殖的文昌鸡产品。通过统一提供种苗、饲料、防疫、管理及销售渠道,保障贫困户收益,实现了户均收入6万元。

省农业厅产业脱贫办公室相关负责人表示,我省围绕槟榔、益智、橡胶、百香果、文昌鸡、黑山羊等海南优势特色种养产业,因地制宜推行扶贫资金、土地、技术、劳动力入股合作,强化产销衔接,促进“资源变资产,资金变股金,农民变股东”,带动贫困户脱贫致富。截至目前,全省共有4.6万个经营主体参与产业扶贫,通过种植养殖产业带动贫困户5.7万户24万人,产业组织化帮扶覆盖率达90%。

C模式+创新 实施贫困户特色庭院经济增收行动

据了解,目前,我省多个市县在“五带动全覆盖”产业模式的做法上有所创新。比如陵水黎族自治县大力发展庭院经济,推广适合在庭院内种植的槟榔、椰子、百香果等品种,鼓励贫困户利用房前屋后有效空间积极发展产业;琼中黎族苗族自治县鼓励贫困户自主经营,对贫困户家庭经营纯收入当年达4000元以上的,每户奖励1000元用于发展生产;临高县、五指山市、屯昌县等通过“经营主体+贫困户+合作社”的做法,引入企业等经营主体,采取土地流转、股份合作、订单帮扶、劳务用工、技术服务等方式,构建贫困村、贫困户的利益联结机制;保亭创建我省首个扶贫济困型共享农庄——享水谷共享农庄,引导贫困村集体经济组织与市场投资主体共同建设共享农庄,使农民转变为股东、农房转变为客房。

“这些经验做法都值得借鉴推广。庭院经济主要考虑发展短平快的产业以及美化农村人居环境,引导贫困村集体经济组织与市场投资主体共同建设共享农庄则是壮大集体经济,增加村民财产性收入。”省农业厅相关负责人表示,接下来,我省还将重点支持一批信誉好、带动能力强的产业扶贫经营主体,研究制定进一步支持优秀扶贫龙头企业、合作社等经营主体的政策,搭建融资平台,实施奖惩结合管理制度,进一步压实经营主体的扶贫责任。同时,创新模式实施贫困户特色庭院经济增收行动。

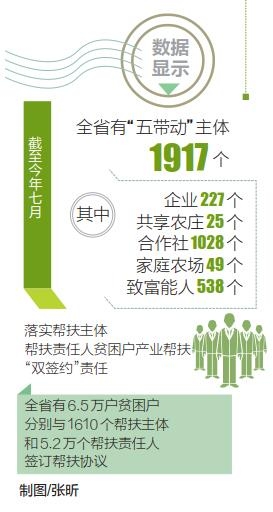

数据显示,截至今年7月,全省有“五带动”主体1917个,其中企业227个、共享农庄25个、合作社1028个、家庭农场49个、致富能人538个。落实帮扶主体、帮扶责任人与贫困户产业帮扶“双签约”责任,全省有6.5万户贫困户分别与1610个帮扶主体和5.2万个帮扶责任人签订帮扶协议。

(本报海口8月30日讯)

责任编辑:韩慧新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫