“我的一九七七——命运因高考而改变”

南海网特别系列报道之四>> 诗人阿见:15岁考上大学

南海网特别系列报道之三>> 罗灯光:殷殷赤子心 浓浓爱国情

南海网特别系列报道之二>> 刘翠青:发挥余热 报效祖国

南海网特别系列报道之一>> 刘康德:永远服从分配 永远忠诚祖国

陈雄庭,62岁,广东高州人。1977年考入华南热带作物学院,1982年大学毕业后,留在海南工作,30多年为祖国钻研热带作物生物技术育种研究工作。终生热爱学习,47岁攻读博士、50岁拿到博士学位。陈雄庭爱笑,携谦谦君子之风。饱学之士的低调做派,令采访变得更像随一位学长重游校园,听他面授考试通关秘籍。

大学时的陈雄庭 图片由受访者提供

大学期间,陈雄庭(左二)与同学们在宿舍学习。

放下锄头重拾课本

1974年,17岁的陈雄庭从广东省高州县沙田中学高中毕业,只得回到乡下,像他的父母一样,过起了面朝黄土背朝天的日子。

“读高中的那两年,我的理科成绩一直不错,是班里的数学课代表。”说起当年,陈雄庭很自谦:上高中那会儿,全年级3个班,170多名学生,我考数理化的时候,努力一些,认真一些,还是能考出好成绩的。其实,陈雄庭数理化成绩是极优秀的,他的家人悄悄告诉记者,“他参加学校的竞赛,年级数、理、化二连冠,学校发的高中毕业评定书结论是:数、理、化特好。”

在乡下,陈雄庭好学的天性被很快应用到农活中,他很快学会了锄草、插秧、收割、犁田、耙地、刨红薯、拉车扛粮。忙碌之余,他也一直没有放弃学习,总是想办法找书看。

七十年代末,中国基本实现了村村通广播,是当时中国信息传播最高效的途径,作用相当于现在的手机,村民们一天也离不了。当时,村大队部有台大功率的收音扩音一体机,给每家每户拉线,全部安装了小喇叭。小喇叭是个碗口大小的圆盘,下面拉一根细绳充当开关。陈雄庭从家里的小喇叭里听到恢复高考的消息,并没多想,认为那是别人的事。当时,他的家庭成分是富农,这让他很担忧,村里人鼓励他,“一定要去报考一下,也许能考上”。大队干部找来报纸,让他了解高考政策。

沙田中学办起了培训班,为备考的年轻人补习。还是家庭成分的原因,陈雄庭无法参加,好在有位同学在培训班里,不时会给他带回一些零碎的复习资料,陈雄庭通宵达旦地看书、做题。

时隔40多年,他一一细数家人与乡亲们的无私帮助。

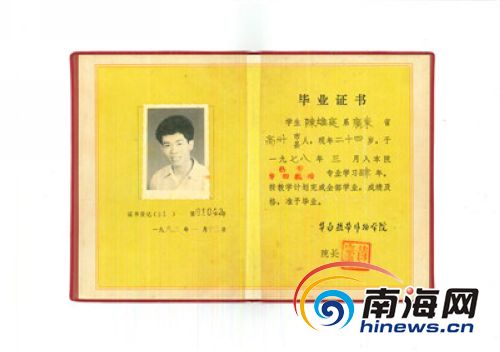

陈雄庭的大学毕业证书

陈雄庭的学士学位证书

闯过独木桥 重回校园

“报名参加高考,要去大队交5毛钱,填报名表。”1977年,是陈雄庭人生的重要节点,42年前的细节,他记忆犹新。

12月11日,高考终于来了。走出校门多年的学生们,最怵的就是数理化,这偏偏是陈雄庭的强项,语文、政治答题也算顺利,那场人生的大考,陈雄庭考得顺风顺水。“当年,有句顺口溜,学好数理化,走遍天下也不怕。真是这样的,我赢就赢在数理化上。”

当年,公社共有900多名考生,有20多人最终入围本科、大专、中专,入围率为百分之二稍高,如果只计算本科入学率,近500名考生才能胜出一位本科生,是真正的千军万马过独木桥。当年,只有陈雄庭与另一位同学分数达到本科录取线。

接下来,陈雄庭去县里参加体检,之后便是漫长的等待。1978年2月,终于等来通知书,他被位于海南儋州的华南热带作物学院录取。陈雄庭此生与海南结下不解之缘。“我从小生长在农村,深知增收或减产一粒粮食对农民意味着什么。”填报高考志愿时,他报的全部是农学院。”

1978年3月,陈雄庭来到海南,走进华南热带作物学院。学校是新中国成立后国家在海南岛设立的第一所高等院校,是专门培养热带作物高级科技人才的高等院校。陈雄庭特意选读栽培专业,在乡下,他亲眼看到农技人员对村里人种地的帮助,一经他们指点,产量就比别人高。

同系的70多名同学混龄入学,既有同龄人,也有年长十几岁、早已成家的大哥大姐,而最小的同学才15岁。尽管大家来自四面八方,但特殊时期的相似经历,不仅让大家丰富了人生阅历,也锻造了勤奋、坚韧和执着的品格。

“当时从儋州回老家,至少得花三天时间,农村家庭出来的孩子,舍不得花钱,更舍不得路上的时间。”大学四年,陈雄庭只回过两次家。平日里,他总是埋头苦读,假期和业余时间用来勤工俭学,在学校的试验农场除草、育苗,挣些零用钱。

1982年1月,陈雄庭以优良成绩完成了20多门农学专业相关课程,顺利毕业,获农学学士学位,被分配到华南热带作物科学研究院从事科学研究工作。

毕业时的留影 图片由受访者提供

毕生精力都给了热带农业

华南热带作物科学研究院创建于1954年,1958年迁至海南儋州,1994年更名为中国热带农业科学院,是隶属于农业农村部的国家级科研机构。

此后30多年里,陈雄庭一直把农业生物技术育种作为自己的主要研究方向,特别是橡胶树的快速繁殖种苗更是他多年的研究课题。

每种作物都有着不同的特性,有的作物随便往地上一插就能生根发芽,有的百般呵护也难以繁殖生长,而橡胶树属于后者。陈雄庭告诉记者,世界植胶界公认巴西三叶橡胶树,在北半球只适宜在北纬17度以南生长。《大英百科全书》也记载,符合橡胶树种植条件的地区仅限于赤道附近南北纬10度以内。众所周知,海南位于北纬18-20度,按世界植胶界的理论,海南是不能种橡胶树的,或者说,即便树活了,胶产量也上不去。

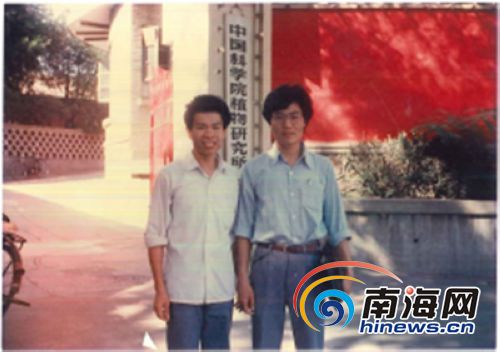

参加工作后,陈雄庭前往中国科学院植物研究所进修时,与老师合影。

大学毕业合影

上世纪七八十年代,海南种植的橡胶树多是未经选择的低产生树,需要更新换代,培育高产优质种苗的难题摆在了刚走出校门的年轻人面前。

“我们团队研究的最终目的就是培育优良的种苗,提高橡胶产量。”陈雄庭拿出学生时代发奋学习的劲头,把全部精力投入到研究上,为了把实验材料及时带到实验室,出差半夜才到实验室是常有的事。

经过多年的不断攻关,陈雄庭带领团队通过组织培养和微型嫁接手段,突破了橡胶树快速繁殖的难题,为国家发展天然橡胶产业做出了贡献。团队完成的橡胶树苗培育技术,获农学中华农业科技奖,同时突破了种子贮藏的难题,并获得国家授权专利。

荣誉加身并没有让陈雄庭停下深造的脚步,前往中国科学院北京植物研究所进修植物细胞培养技术;在福建农林大学进修作物遗传育种硕士研究生课程;47岁时,他考取华南热带农业大学作物遗传育种专业,开始在职攻读博士;50岁时获农学博士学位。

陈雄庭近照。(以上图片均为受访者提供)

工作30多年,陈雄庭先后获省级科技进步二、三等奖,中华农业科技三等奖,国家授权专利3项。退休前5年,还公开发表学术论文20余篇,主持完成国家级科研项目两项,在研国家级项目两项......

“陈老师,您就是学霸!”面对记者的感叹,陈雄庭摆手浅笑:“知识改变命运,感谢恢复高考为我们那一代人提供的机遇,让我们从农村走出来,为祖国做更多的事情。”

采访结束时,陈雄庭拿出他珍藏36年的“宝贝”——大学毕业合影,相纸发黄,却弥足珍贵。

端详合影,年轻时的陈雄庭和他的同学们,眼含笑意,帅气青涩,个个意气风发。当年,他们是否会想到,30年间,他们踩着改革开放的步伐,将为祖国的热带农业,为海南百姓奉献一生。

责任编辑:邓丽新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫