【编者按】今年是中华人民共和国成立70周年。70年,或许在漫漫历史长河里只是弹指一瞬,但神州大地发生了翻天覆地的变化,城乡面貌焕然一新,人民生活日益美好。为此,南海网推出新中国成立70周年特别策划——开设“70年·70张照片·70个故事”专栏,广泛征集70张老照片、70个动人故事,通过光影世界的“时光机”,回首70年间神州大地的沧桑巨变,讲述普通百姓的家国情故事。

我不是海南本地人,但我对海南的感情特别深。调到海南工作后,我一直在用镜头记录着海口发展壮大的各个精彩瞬间,见证着海南的成长。

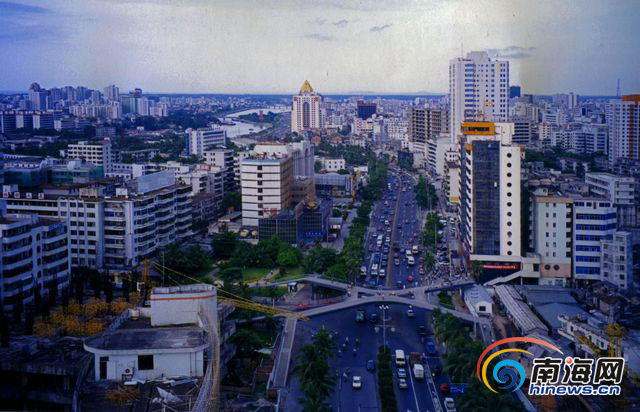

1987年,我从北京到海南来出差,这是我第一次来海南。那一年,我是坐着火车到湛江,再坐船到海口的。当我踏上海口这块土地时,发现它跟内地城市不一样,它还是相对落后的。但这是一个淳朴的、鲜活的城市。当时海口的路比较少,多数是土路,高楼大厦更是少见。我印象最深刻的是,当时海口的商铺门口都放着一个发电机,因为缺电,逛商铺都会听到“嗡嗡嗡”的声音,但这也像是这个城市在努力上进的声音。

1993年,我正式调到海南工作。那一年,我是坐着飞机来海口的。海口的大英山机场坐落在城区,每当飞机下降或起飞,都会发出很大声音,虽说这也是一种向上的声音,却给附近居民造成困扰。曾有一段时间,因担心夜晚扰民,机场暂停了晚上飞行。

1999年5月24日,大英山机场完成最后一天运营使命,即将搬迁至美兰新机场。飞机从高楼、高架桥上空掠过,在城市中心起落,这种景象在海口将一去不复返。那天,我特意跑到龙昆南路大英山机场外场通道上,用相机记录下机场搬迁前的历史一刻。

上图为今年8月11日海口龙昆南路上的快速路立交桥-原大英山机场(海口老机场)外场起落通道,下图为1999年5月24日(同址)大英山机场完成最后一天运营使命,即将搬迁至美兰新机场。讲述人供图

1993年,海口南大立交桥兴建。滨海大道一带原来是水塘区,经过改造才有了如今水泥大路。1994年,政府升级改造海口万绿园,发动群众捐款,我当年就捐了50元,还带领部队官兵在万绿园种树。当年万绿园风景很单调,没有现在这么漂亮。

上图为7月23日拍摄于海口万绿园内景岸边,下图为1998年8月(同址)拍摄的老图片。讲述人供图

1998年5月29日,海口市标志性建筑海口世纪大桥开工。为了能拍下这个宏伟的工程,附近的高楼大厦我基本都爬上去过,就为了能站上一个比较好的高度,用镜头记录施工瞬间。当年没有航拍机,想拍大景,只能登高爬楼,找到制高点拍摄最佳角度。我从来都乐此不疲。

2002年底,海口行政区划进行重大调整,将原来的琼山市并入海口市,组建新海口。我认为,这是海口发展的重要节点。这一项重大决策扩大了海口的城市规模,拓展了海口的发展空间,壮大了海口的经济实力。

上图为今年8月10日海口滨海大道新港天桥以东的新景观,下图为1997年3月同一拍摄位置的老景观。讲述人供图

如今海口发生了翻天覆地的变化,城乡面貌焕然一新,高楼林立、交通畅达,人民生活日益美好。让我最有感触一点是海口交通的变化。海口城区的断头路基本打通,比如侨中隧道到国贸的路,这样大家就不用再绕路了。现在海口的公交也十分便捷,我记得当年公交车是私人承包,不仅路线少,还不按点出发,随停随走,非常不方便。海口港口变化也非常大,早期港口很小很简陋,如今海口有3个港口,已经发展成为从事港口装卸、水上客货运输等多元化经营的综合性经济实体。

我1975年第一次接触相机,便深深爱上摄影,从原来的胶片相机到现在的数码相机,我的摄影生涯已经走过近40个年头。我曾经是部队干部,如今转业成为一名公务员。摄影是我的兴趣爱好,我喜欢用镜头去记录城市的发展、变迁。

1979年,蒋聚荣在部队拍摄的个人照。讲述人供图

为了庆祝新中国成立70周年,我特意从自己珍藏的箱底存货中找出一批海口老图片,经过扫描对照,并尽量按老图片的拍摄位置,再去比对拍摄,以图说事,展现海口的进步与变化。

两图对比,你能看到变化吗?看着一张张对比图,看到海口的城市规模逐渐壮大,百姓生活越来越好,我坚信海南的明天会更加美好。

上图为8月12日拍摄于美兰区海甸溪和平桥两岸,下图为2008年7月20日(同址)拍摄的老图片。讲述人供图

我虽不是土生土长的海南人,但我早已在海南扎根,成为新海南人。我对海南和海口的热爱也不亚于任何生活在这片热土上的人。我还将伴随我们城市发展的步伐,记录她的平凡与伟大,我将与我爱的人们,在这里,同呼吸,共命运,见证她的光辉和荣耀,见证她的蓬勃和升腾!

讲述人:蒋聚荣(海口市公务员,摄影名家)

讲述时间:2019年8月29日

南海网记者 陈望

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫