【编者按】今年是中华人民共和国成立70周年。70年,或许在漫漫历史长河里只是弹指一瞬,但神州大地发生了翻天覆地的变化,城乡面貌焕然一新,人民生活日益美好。为此,南海网推出新中国成立70周年特别策划——开设“70年·70张照片·70个故事”专栏,广泛征集70张老照片、70个动人故事,通过光影世界的“时光机”,回首70年间神州大地的沧桑巨变,讲述普通百姓的家国情故事。

我今年70岁了,从十六七岁开始唱山歌、唱调声,许多人都叫我“儋州山歌歌王”、“海南赵本山”,其实我真不敢当,儋州人人都是民歌手,山山水水都是歌台,民间调声、山歌能人辈出,长江后浪推前浪。我一直觉得,我只是在传唱儋州文化,是一个儋州文化的传承人。

2014年11月,唐宝山(右)到儋州军屯老年活动中心传授指导调声排练。讲述人供图

调声是流传于儋州地区并具有独特地域风格的传统民间歌曲,用儋州方言演唱,被誉为“南国艺苑奇葩”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录。调声的主要特色是男女集体对唱,把唱歌与舞蹈融为一体,是中国民间文化优秀遗产。我出生在儋州三都镇农村,那里是调声流传最为久远的地区,我从小就耳濡目染,对调声山歌产生了浓厚的兴趣。

2016年12月31日,跨城联动徒步迎新活动儋州站,调声表演为活动预热。南海网记者 李绍远 摄

20世纪70年代,儋州调声、山歌逐渐兴起,调声是男女列队成两排,互相对唱,动作方便、简单,又有日常行为的象征和精神的寄托。山歌则是男女一对一对唱。也就是这个时候,我开始了儋州调声、山歌的创作和编剧工作。1976年,我在儋州北部大寨办山歌队任总编导期间,编写山歌2000多首,在当地巡回演出160多场,受到群众欢迎,收到群众赠送的锦旗130多面。

20世纪80年代,我用自己的名字成立了“宝山歌剧团”,一共12个人,我们想用山歌演戏,就是俗称的儋州山歌剧,主要是在山歌对唱的基础上融入故事情节,通过表演的方式展示给人们。

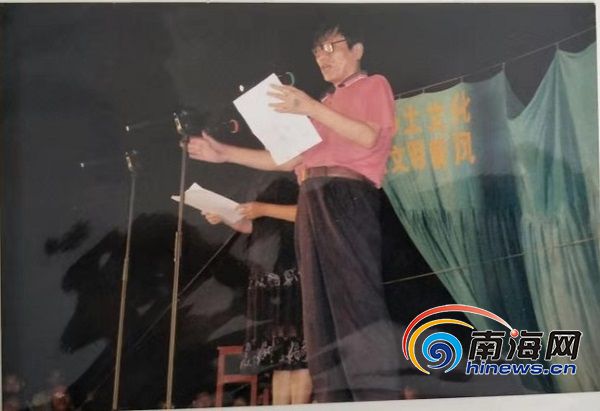

唐宝山(左)在表演山歌剧。讲述人供图

刚开始组团的时候,我的家人反对,演员的家人阻拦,也没有资金,我只能耐心地做说服工作,并从农行贷款3000元作为启动资金。山歌剧《观音庙》是我的第一部作品,演出首站一唱成名。之后的《秦香莲》在儋州城乡演出也引起轰动。从此,各个村庄都来找我们包场演出,结婚、祝寿、搬迁、子女上大学等喜庆之日,如果能请到宝山歌剧团来演出调声、山歌,那是要吸引很多乡亲朋友前来助兴的。

那个年头,没有电影院,很多村都有露天戏台(舞台),我们就用两部拖拉机拉着道具和山歌演员们到村里表演。那时很多村民都在家务农,外出打工的并没有多少,所以每一场演出,观众都有2000人以上,周边村庄的村民都来了,非常热闹。

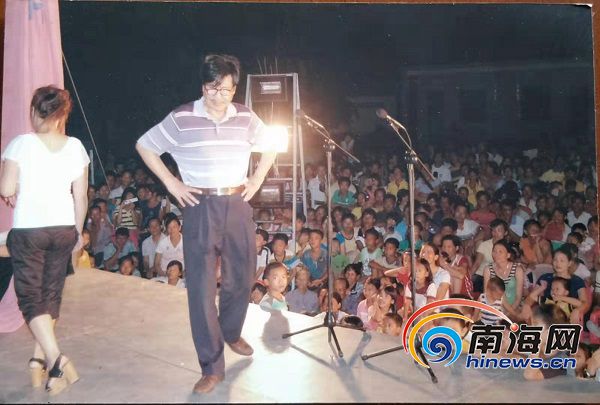

2004年,唐宝山到儋州光村镇屯积村表演山歌戏,宣传法律知识。南海网记者 李绍远 翻拍

当时,农村用电是一件非常奢侈的事,遭遇停电中断演出也是家常便饭。有一次,我们在谭龙村演出,戏刚过半就停电了,本想改天再演,结果观众看戏心切,立即回家拿出平常下海捕捞鱼虾的火把,让年轻人站在舞台的四周,轮流撑起火把为演出照明,演出结束后,观众还点燃了事先准备好的鞭炮祝贺演出成功,他们爱戏、盼戏的热情深深地感动了我们。白天,我们的女演员就主动给五保户挑水洗衣服,每到一个村演出,演员们吃的大米几乎都是群众无偿赞助的,离开村的那一天,村里总要杀猪宰羊,设宴欢送。后来,我们还到三亚、白沙、昌江等地演出,每次都受到观众的热烈欢迎。

我创作儋州山歌剧有一个诀窍,那就是把自己最熟悉的故乡人物、新近发生在身边的事放进作品里,平常就要留心观察生活,知道乡亲们爱看些什么,知道哪些唱词能让人笑破肚皮,哪些唱词能让观众眼含泪花。

从20世纪80年代开始,宝山歌剧团开始协助政府部门,进行各种宣传、发动工作。我把政府政策融入山歌里,到演出时候就唱出来,从计划生育、司法宣传到税法宣传再到市政府的中心工作。2006年,我们就编排了搬迁山歌、调声《建设美好家园》,在洋浦地区巡回演出30多场,感染群众,推动了洋浦搬迁工作。这些年来,我写下的山歌不少于1000首,出演了十几部山歌剧,其中《儋州好》《泥水工》等歌曲传唱度很高。

2001年到2003年期间,唐宝山到儋州木棠镇松林区进行山歌调声表演,为当地政府宣传司法、政策等内容。南海网记者 李绍远 翻拍

现在随着网络发展,儋州调声、山歌开始在网上传播,受到越来越多人的关注,有不少外地观众和年轻观众会疑惑,它们有什么区别呢?各自的看点又在哪里?

我认为,调声和山歌几乎是同时存在的,调声主要是儋州人民闲暇之余的娱乐节目,它的表演人数不受限制,有十几人、有几百人、也有万人调声,今年中秋节期间,儋州举办千人调声表演,不同的调声队伍在一起表演,场面非常壮观,这也是调声随着时代变化而变化的一种体现;服饰没有太多讲究,整齐划一就好,个性化也被接纳。调声表演时,主要是用虚拟的动作来表现拉网、点播、插秧、收割、耙田、射猎、踩水车、占卜问道等;动作和体式很简单,男女站成两排,两脚自然叉开或呈弓步,小手指勾小手指,随着调声的节拍开始前后左右地摇动起来,腰姿也轻晃起来。

2016年4月,儋州东成镇新坊村文化广场举行“一创五建”文化下乡惠民演出,图为调声表演。南海网记者 李绍远 摄

调声节奏感强,旋律多,山歌本身节奏不明显,它的尾声、中间音可以随个人的爱好拉长或拉短;调声可以填词,山歌不可以填词;山歌的唱调主要有狄青调、五湖调、平调以及状文调,调声的唱腔主要有北岸腔、水南腔、珠碧江腔、五湖腔和混腔。

调声随着时代的变化融入不同的时代文化。一般调声的时候,动作幅度就大一点,粗犷一点,表达激情,动作放慢一点、温柔一点则是相对表现为内敛。以前在农村的时候,有很多男女就是因为调声结识,最后成为夫妻的。

很多外地观众可能还会觉得奇怪,同一首调声曲大家可以不厌其烦地唱几个小时,调声究竟有着什么样的魔力呢?其实调声有着比赛的性质,比气氛、比动作、比表情、比歌才、比神气、比潜能……慢慢地较劲,谁也不甘示弱。

几十年来,儋州的自然村我几乎都走遍了,去演出、去唱山歌,我现在也把调声融入山歌里面,在文化下乡演出的时候体现出来。现在我年纪大了,但对山歌调声的热情丝毫不减。

2017年4月,唐宝山导演的大型山歌剧《东坡儋州情》火爆儋州,唐宝山在剧中饰演苏东坡。讲述人供图

我深深地热爱着调声、热爱着山歌,这是祖宗留给我们的文化瑰宝,有什么理由去拒绝,不去传承呢?我认为要不断推出调声珍品,在创作上不光用儋州方言创作,也可以用普通话和英语创作,我也希望能到校园去讲授调声校本课,让调声唱进校园去,唱给更多的年轻人和学生听。

我一直有个梦,梦想儋州调声走红CCTV春晚舞台,梦想儋州调声能像粤语歌曲、闽南语歌曲一样流行华语乐坛。

讲述人:唐宝山 (海南非物质文化遗产项目儋州调声的代表性传承人)

讲述时间:2019年9月20日

南海网记者 李绍远

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫