【编者按】今年是中华人民共和国成立70周年。70年,或许在漫漫历史长河里只是弹指一瞬,但神州大地发生了翻天覆地的变化,城乡面貌焕然一新,人民生活日益 美好。为此,南海网推出新中国成立70周年特别策划——开设“70年·70张照片·70个故事”专栏,广泛征集70张老照片、70个动人故事,通过光影世 界的“时光机”,回首70年间神州大地的沧桑巨变,讲述普通百姓的家国情故事。

我叫梅苑莹,现已退休,在湛江居住。我的父亲梅同现生前是中国热带农业科学院、华南热带农业大学原副院校长,研究员。父亲是广东台山端芬人,毕业于华侨大学, 学的是电机工程专业,后转行从事高分子聚合物物理专业的科学研究。

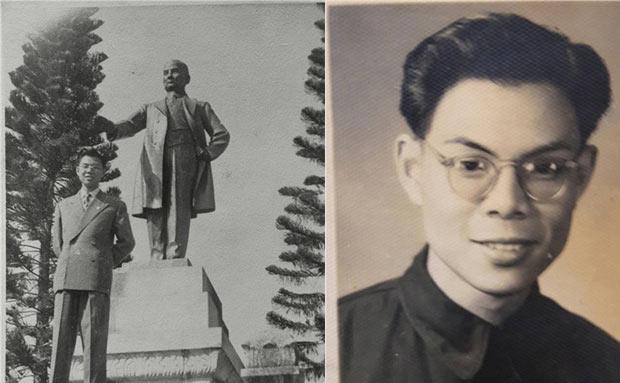

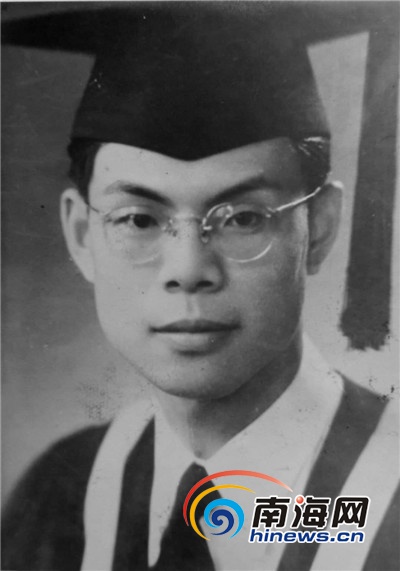

梅同现毕业于华侨大学。讲述人供图

我眼中的父亲是严厉的,他总是很忙碌,半夜他的书房经常亮着灯,父亲总是不停地写东西、看书。他很少做家务,陪伴我们兄妹三人的时间也很少。

1987年,62岁的父亲从“两院”副院校长的岗位上退下来,他工作的轨迹是广州-儋县(今儋州)-湛江-海口,在“两院”工作了整整35年。

父亲工作中的一些难忘经历,是他在偶尔的闲暇时光讲给我们听的。与父亲一道为祖国天然橡胶事业开疆拓土的老科学家们,现在大多离开了我们,但是他们那辈人“听党的话跟党走”,奋斗在祖国最需要的地方,他们对国家爱得深沉,他们身上光芒万丈的奉献精神永远值得我们铭记。

父亲在广州工作的岁月

1952年,27岁的父亲在广州参与筹建中国天然橡胶研究所,研究所最初的名称是“特种林业研究所”,对外保密。刚工作时,父亲跟着苏联专家一起工作,1953年下半年,转到化工部的机械物理室工作。

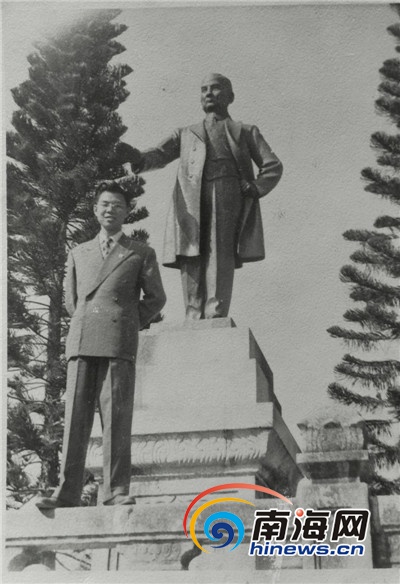

大学毕业后不久,梅同现在广州留影。讲述人供图

当时,自1952年开始大规模种植的橡胶树即将开割,化工部面临的任务是在加工工艺和设备上为生产部门提供技术准备。当年,这任务异常艰巨。

当时化工部人员约50人,大多是未满30岁的年轻人,其中20名技工和试验室辅助人员,均未从事过橡胶工作。依靠化工部全体人员不懈努力,1958年,终于为橡胶开割后的产品加工,在工艺技术和设备上做好了充分准备,同时取得了两项重大成果:

第一个成果是设计和制造了插板式凝固槽,对滚筒组合的电动连续压片机,设计建造了洞道式温度受控烟房。1955年,化工部在儋县联昌试验站设厂进行生产性试验,为之后农场建设烟片加工厂提供了样板;

第二个成果是完成了新产品浓缩胶乳加工的研究试制并取得成功。父亲在一份报告中写道:“国外浓缩胶乳加工主要是使用专用离心机的,但当时我国不能生产这种离心机,研究所也没有这种离心机。胶乳室采用膏化法工艺路线进行研究,取得试验室试验成功后,所里派出4名科研人员与北京工业研究所共同协作,首次试制成功国产能把气象仪器带上1.5万米高空的探空气球,此外,避孕用的安全套、子宫隔膜的试制,研究初期都是在研究所开始的。我国第一家胶乳制品厂国营第11橡胶厂在广州建设时,研究所也派人协助。”

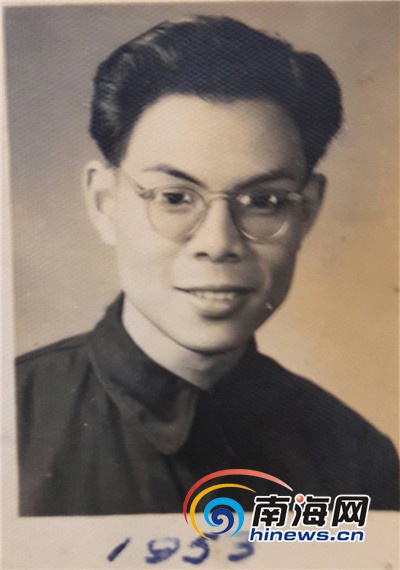

1953年,梅同现在广州华南热带作物科学研究所工作时留影 。讲述人供图

1958年前,研究所的地址在广州,科研人员要经常往海南跑,那时到海南去可以说是一次艰苦跋涉,乘船近40个小时,晕船就像生场大病,途中要在阳江、湛江和海口各宿一夜,第四天才能动身到农场或联昌试验站。出差时必须自带全套卧具,所到之处的招待所,只提供床板,连草席也没有。走山路是避免不了的,必须带上军用水壶,还有预防疟疾的百乐君药片。

1955年至1958年,研究所进行烟片和浓缩胶乳生产试验,工艺室和胶乳室的科研人员,每年都是橡胶开割前的3月份到海南联昌站,直至橡胶停割的十一二月份才能回到广州,大家都是年头出差年尾回。

父亲说,当年条件艰苦,但没有任何人因为怕苦怕累而逃避,大家争抢着到海南儋县的联昌生产基地去。

“两院”从广州下迁儋县 父亲是先遣队员

1958年初,上级作出从广州迁所海南儋县决定。研究所以破釜沉舟的气概,一声令下立即停止日常工作,全力投入到迁所建所工作中去。

迁所和建所两个工作组立即建立,前者负责图书、仪器设备等的拆卸装箱付运,后者到海南那大负责建所,其余职工也立即迁去联昌站。家属小孩原本是暂留广州待宿舍建好才搬迁的,但后来要在儋县创办的华南化工学院当年就要招生开学,家属小孩在8月份就火速迁到海口市,寄居海口市海军招待所。

我父亲被安排在建所工作组,1958年3月就随武树藩副所长到联昌。大概在4月份,先遣队员住进刚搭起来的茅草房里开始搞基建。不光是建所,还要建学院,学院9月要开学。研究所职工挤在小小的联昌站,受优待的教授也要两对夫妇挤住一个房间,还有留在广州的一帮家属小孩也必须在开学前搬来,即使是首先解决宿舍基建问题,任务也格外艰难。

但是,全所人盯着目标拼命干,当年8月,第一栋平房开始动工建设,很快十多栋教室、宿舍和食堂建成,被誉为“草房大学”的学院如期开学了。

我母亲是位医务工作者,在广州海关检疫所工作。当年,为了支持父亲工作,母亲只得放弃那份优厚的工作,调入“两院”工作,依然从事医务工作。

1958年8月,外婆带着我们兄妹三人到达联昌,我就在院附小开始读书。

缺电少水 糙米寡菜的科研岁月

60多年前,单位承担着很多社会功能,研究所迁到儋县之后,这个问题更加严重突出,几乎所有的社会功能都由单位包起来。

1958年底,迁所工作初步就绪后,基建科取代建所工作组,我父亲被安排到附属工厂任厂长。附属工厂由发电厂、机械修配厂、木工厂三个单位组成。因而,也有难忘的“办社会”的体验。

到海南第二年,1959年,科研人员每月的口粮降为19斤米,不仅米粮比当时广州配给量少了几斤,而且广州每人每月还有几两油、半斤肉,海南全都没有。

很快,不知什么原因,海南不再供应大米,改为供应稻谷,附属工厂需要派车到农村去运回来。所里十万火急从广州弄回一台小碾米机,把碾米任务交给我父亲。厂里近百人,没有一个会碾米的,我父亲更是连碾米机都是第一次见到,虽说技术并不复杂,但也够折腾人了。

碾米机实在太小,很难应付几千人的口粮需要,厂门口经常有生产队来的牛车在等米。何康院长心急如焚,不时来过问,有时一日来两次。我父亲说,那时他“哪敢怠慢,狼狈得一言难尽”。

迁所海南之初,联昌无法保证24小时供电,试验大楼只得上班时供电,下班时停电。间歇供电无疑对试验室工作影响很大,工作效率就降低许多。有些连续4小时以上的试验就不能做,积存下来的试验多了,会连续供电集中做一次。

至于供水也是艰难,有个贮水20吨的水塔,试验室供应还可勉强满足,但宿舍每日只供一次水,家家户户自备水缸储水,大家用水总是特别节约。

1964年下半年,国家农垦部作出了在湛江市新建立以加工系为主体的、直属农垦部的“华南热带作物产品加工设计研究所”的决定,又一次搬迁来临了。

我小学毕业时,父亲调往湛江市加工所,我也随他去了湛江市。

1972年夏天,我父亲从被下放的农场重回加工所工作。

1974年“两院”体制开始恢复,研究工作逐渐走向正常。我父亲发现国外天然橡胶加工已出现拥有了里程碑意义的大变革。不把胶乳凝块压成片状而破裂成粒状,干燥使用燃油加热的热风干燥,加工效率比传统工艺高很多,生产周期比传统工艺大为缩短。我父亲带领加工所的科研人员,奋起直追。

1979年,加工所的试验研究成果在北京召开的国家鉴定会上获得通过,所提交的橡胶分级标准成为部颁标准。这是加工所取得的重大研究成果,它使我国天然橡胶加工工艺重新追上国际步伐。

到20世纪80年代,加工所制定的《国产标准胶分级标准》(部颁标准)升格为国家标准后,其中“杂质含量测定方法”为国际标准化组织(ISO)确认为国际标准方法,这项国家标准还获得国家标准化奖一等奖。

不久后,我父亲担任了副院校长,他独自一个人回海口工作,直至退休。父亲离开我们已经11年了,每当我凝视老照片,风流倜傥的父亲,温婉美丽的母亲,我总是把他们与那个火热的时代联系在一起,父母的青春都奉献给了祖国的橡胶事业。

来到海南后,梅同现与妻子在研究所新建成的试验楼前合影。讲述人供图

讲述人:梅苑莹

讲述时间:2019年11月7日

南海网首席记者 康景林

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫