新海南客户端、南海网、南国都市报记者 谭琦

“去海南做什么?”“保护区是做什么的?”39年前,江海声只身从广州出发前往海南,这是他被问到最多的问题。江海声也不知道,他对海南一无所知,对科研工作没有一丝头绪,甚至还有些抗拒。39年后,江海声的脚步踏遍了海南每一寸土地,几乎每年都来到海南开展科研工作,由他组建的团队已经是海南生态保护队伍中不可或缺的力量,他们所建立的海南动植物数据库,为海南生物多样性保护工作提供重要的技术支撑。

江海声是华南师范大学生命科学学院教授,也是国内研究海南生态时间最久的专家。10月11日,江海声正在东北开展关于动物地理的科研工作,连续20多天的野外调查让62岁的他十分疲惫,但提起海南,他感到十分亲切,向新海南客户端的记者讲述了在海南开展生态保护和研究的故事。

科研之路在海南启程

荒岛变景区探索社区共建

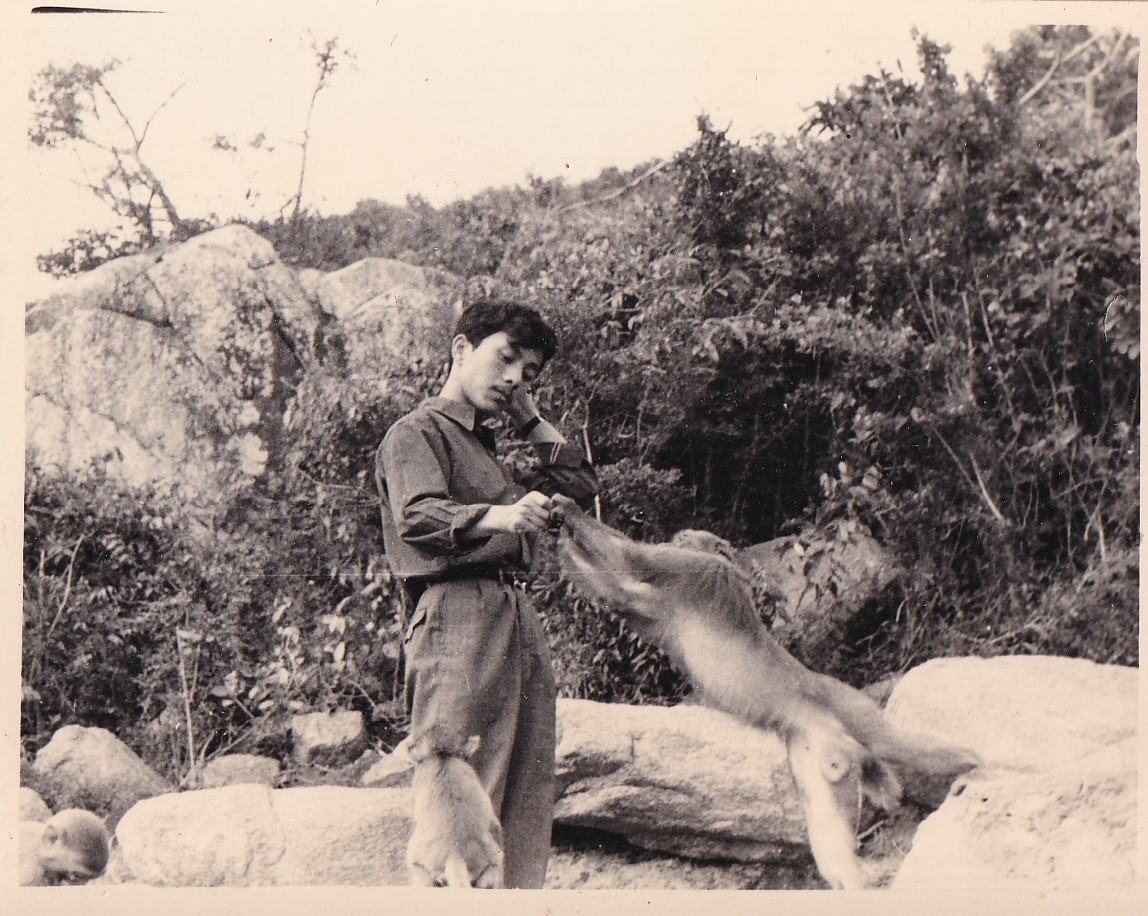

经过整整一天一夜的颠簸,江海声摇摇晃晃地走下了船,海上颠簸让他吐得厉害。1982年,23岁的江海声从中山大学毕业,刚被分配到广东省昆虫研究所,就接到去海南南湾猴岛保护区观察猕猴的任务。

江海声在南湾猴岛开展野外调查。江海声团队供图

“我的科研之路是从海南开始的,但说实话,我当时对科研并没有兴趣,觉得很枯燥。”江海声本科是动物学专业,主要学习鱼类营养生理知识,对于猕猴可谓是一窍不通。江海声每天的工作就是“观察猕猴”,听起来很容易,但要怎么观察让他想破了头。“当时只有像打猎般‘一根扁担、一条狗、两条腿’的调查方法,没人告诉我该怎么观察,只能看到什么记什么。”虽然江海声志不在此,但一份对待工作的责任心使然,他日复一日地开始与猕猴打交道的日子。

转变发生在一次与老师刘振河的谈话中。“现在整个广东从事生态保护工作的人加起来不到10个,正是青黄不接的时候,没有人关注生态资源的保护,以后我们的后代怎么办?”刘振河的这句话让江海声开始考虑要留下来,也影响了他的一生。真正让江海声下定决心的,是他深入了解海南的热带雨林后内心的触动。“大自然太美了,但大量的森林却被砍伐,我们享受了森林给予的利益,却没办法回馈。”江海声感到负罪感,觉得应该将生态保护这条路走下去。

为了观察猕猴,江海声用大米将猴子引下山来,此举吸引了不少看猴子的人。“我觉得可以打造成为景区,不仅保护区有收入,上山偷猎和砍柴谋生的村民也可以吃上旅游饭。”在江海声和保护区的建议下,原来是荒岛的南湾猴岛从1984年开始收取门票,吸引了大量的游客,村民也放下了斧头,开始售卖纪念品和水果,猴岛的生态环境得到稳定的恢复。随后,江海声还提出了将吊罗山的森林工业向开发旅游的思路,这些都是较早开展生态保护与社区发展的有效探索。

江海声和团队。江海声团队供图

带头呼吁保护海南长臂猿

推动物种多样性不断恢复

1996年底,江海声担任海南省第一届陆生野生动物调查队的专家组组长,组建起海南陆生野生动物调查队。江海声和调研队需要掌握海南详实的物种分布情况,为接下来的保护工作储备第一手的数据材料。

调查的过程非常艰辛。“我在海南经历了人生中的第一个台风。”江海声记忆犹新,野外调查需要住在山上,当时的通讯并不发达,他被台风暴雨困在深山中,用饼干和野菜度过了与世隔绝的一周;江海声还为了观察动物夜宿的问题,孤身一人在深山密林中追踪;更不要说多次遇到蛇的惊险和被山蚂蟥咬出血。

江海声翻越了海南的每一座山、蹚过一片又一片的湿地,走进惊险丛生的森林。晴天,江海声和团队在野外跋山涉水,观察记录野生动物种类,走访村民;雨天,他们在驻地整理记录、标本;有时晚上还要赶夜路。1998年调查队在儋州开往白沙的山路上发生意外,多名队员受伤,江海声受伤最严重,头部缝了30多针,脸上至今留有明显疤痕。“你是想象不到那种艰辛的,如果经历这些的不是我,我也不敢相信。”但江海声却在苦中作乐,他将每次的野外调查当做是旅游,欣赏海南热带雨林的美。

也是在1996年,江海声发现海南长臂猿有灭绝的可能,决定带头呼吁各界对海南长臂猿加强保护,这是他第一次为海南生态呼喊。当年5月,由江海声发起的拯救海南长臂猿的呼吁得到了全国150名专家的签名支持,在社会上引发了较大的反响。2003年后,在江海声的呼吁下,多家科研机构来到海南,共同参与海南长臂猿的保护。

“这些都是值得的,这些年来海南的生态保护工作和国家公园的建设都取得了进展,海南的动植物资源也出现了稳定增长的势头。”江海声的判断源于多年持续开展的野外调查,从2000年开始,海南的动植物资源数量下降的趋势得到扭转,保护区内的样方监测的植被不仅数量得到恢复,质量也在提高,海南整体的生物多样性正在进一步地恢复。“其中,海南长臂猿就是最好的代表。”江海声说,作为海南热带雨林真性、完整性的指示物种,海南长臂猿的种群数量已经从最少的7到9只恢复到5群35只。

江海声在万宁青皮林保护区开展野外调查。江海声团队供图

坚守海南生态保护39年

从单枪匹马到组建专业团队

2004年,江海声来到华南师范大学生命科学学院工作,每年带领一批学生前往海南开展调查研究,为海南培养了一支生态保护的“预备役”部队,承担起海南生态保护调查的多项重要工作,将与海南的这份生态保护的情缘延续至今。

江海声的学生、生命科学学院的博士何杰坤还记得,多年前在大田保护区开展坡鹿野外调查时,江海声为了验证一个数据的准确性,来来回回地计算,走了一天的山路仍然在驻地忙到深夜。“他对科研很执着,对工作严谨负责。”江海声对待科研工作的热情感染了何杰坤,从2013年开始,何杰坤也投身海南生态保护的队伍中,帮助海南完成了俄贤岭省级自然保护区总体规划等多项重要的工作。

江海声带领学生在海南考察。

海南长臂猿的保护工作得到广泛的关注,也得到了实质性的进展,江海声和团队的科研眼光渐渐地投向更多不被广泛关注的物种和生态系统的保护中。去年7月份,江海声带着团队到海南中南部的山区开展海南特有种——海南山鹧鸪和海南孔雀雉的调查,并计划开展相关的保护行动。

江海声和团队还建立了海南动植物数据库,记录了海南岛超过10万条包括动物、植物、湿地、经济、土壤、地质等信息,让研究海南岛生态系统里成员具备了系统信息数据,服务海南生物多样性保护。“海南真是一片富饶的土地,是祖国的一个宝藏。”江海声认为,海南仍然有许多宝藏可供挖掘,他希望海南能抓住海南热带雨林国家公园建设的契机,全面提升全岛的自然保护工作。“当然,虽然我已经退休了,但我也会持续关注海南生态保护的发展,继续为这片土地的动植物做出应有的贡献。”江海声说。

从观察猕猴到呼吁保护海南长臂猿等濒危物种,从单枪匹马到组建专业保护团队,从单一的物种研究延伸到生态系统研究,昔日年轻小伙如今已头发灰白。可喜的是,海南的热带雨林生态保护正在不断地向好发展,越来越多的年轻人加入科研保护的队伍中来,江海声的心情就像是“精心呵护的孩子终于成长,出人头地”。

“去海南做什么?”“保护区是做什么的?”在这39年间,江海声不仅找到了答案,也用自己的行动做了最好的诠释。

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫