每周识读甲骨文,今天给大家讲的两个字是:“承”和“新”,这两个字和甲骨文与现代简体字已完全不一样,我们该怎么理解它们的字义呢?一起往下看看。

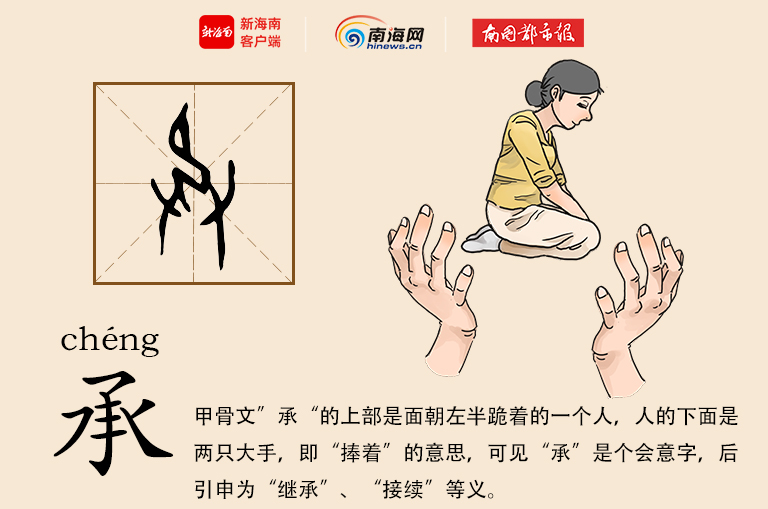

“承”chéng

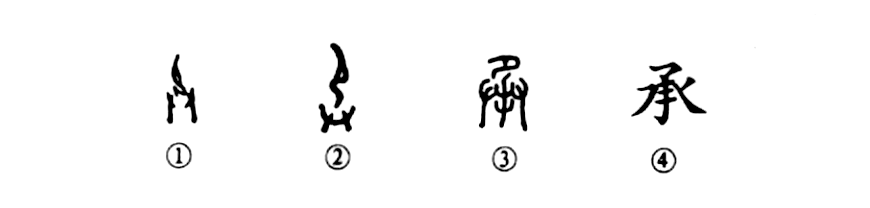

字形演变:

甲骨文①的上部是面朝左半跪着的一个人,人的下面是两只大手,是“捧着”的意思,可见“承”是个会意字。金文②也基本上同于甲骨文的形体。小篆③则有所变化,即在金文的两手之间又增加了一只手。④是楷书的形体,既看不出“人”,也看不出“手”的模样了。

字义解读:

《说文解字》卷十二手部:“承,奉也。受也。从手,从卪,从。”许慎的解释大致意思是:“承”,就是捧在手里的意思,也是接受的意思。

左民安也在《细说汉字》中谈到,“承”字的本义是“捧”,如《左传•襄公二十五年》:“承饮而进献。”也就是说:捧着酒一类的东西而进献的意思。

从“捧”的本义可以产生如下几个方面的引申义,一些引申义还可以有深层的引申义。

一、引申为接受、承受等,如《左传•僖公十五年》:“敢不承命?”大意是:哪里敢不接受命令呢?

从“接受”又可以引申为“继承”或“接续”的意思,如《后汉书•班彪列传》:“汉承秦制。”也就是说汉朝继承了秦朝的制度。

二、引申为顺从,奉承,如《礼记•孔子闲居》:“子夏蹶然而起,负墙而立,曰:‘弟子敢不承乎?’”

三、引申为担负,担任。如《韩非子•难三》:“中期善承其任,未慊昭王也,而为所不知,岂不妄哉!”

由此可产生辅佐的意思,也用为官名,相当于“丞”。例如《左传•哀公十八年》:“使帅师而行,请承。”

四、引申为接待,如《乐府古题要解》:“右古词云:‘天上何所有,历历种白榆’……始言妇有容色,能应门承宾。”

在古代史籍中,经常见到“承乏”一词,它是什么意思呢?一般都是在任的官吏的自谦之词。也就是说自己所任职位一时还没有适当的人选,暂由自己来补缺充数,含有自己不称职的意味。

“承尘”一词在古代也常用,是什么意思呢?是特指天花板,因为天花板能“捧住”屋顶上的尘土,使之不得下落。《后汉书•雷义传》中说的“投金承尘上”,也就是把钱藏在天花板之上的意思。

“新”xīn

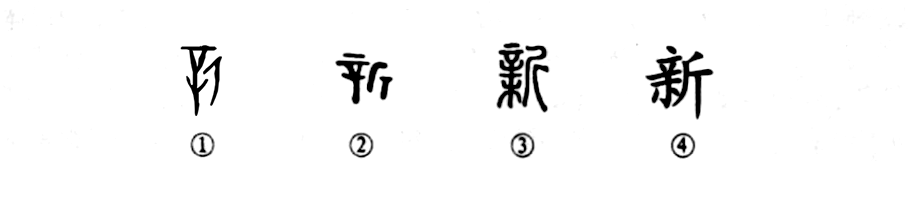

字形演变:

从甲骨文①的形体看,“新”字的右边是一只手举着一把曲柄斧头,左边是一棵树的形象,这是用斧头砍柴的意思。所以“新”字是个会意字。金文②则把“斤”(斧头)移到了右边,又省去了“手”,但仍有用斧砍柴的意思。小篆③变得太繁杂了,其左边的下部又增一“木”字,表示是树木的意思,右边仍是斧头。楷书④直接由小篆楷化而来,已看不出举斧砍柴的样子了。

字义解读:

“新”字的本义就是“柴火”。可是后来因为被借为“新旧”之“新”用了,所以当“柴火”讲时就加上个“草字头”作为义符,变成了上形下声的形声字“薪”了,如《礼记•月令》:“收秩薪柴。”

在《南史•陶渊明传》中有“助汝薪水之劳”的话,这里的“薪水”是指“打柴挑水”,这就是“薪水”的本义。“薪”与“水”是生活的必需品,所以到了后世,“薪水”就引申为“俸禄”,今天也就是指“工资”。

“新”的含义是很广的,用“新”字所组成的词也很多,如:“新人”、“新火”、“新圣”、“新垣”等等。

苏轼《新居》诗:“数朝风雨凉,畦菊发新颖。”这里的“新颖”是什么意思呢?“颖”字的本义是禾本植物籽实带芒的外壳,所以“新颖”的原义就是指植物新生的小芽。苏轼的诗意是:几天的清晨风雨凉,畦中的秋菊发嫩芽。

今天我们所说的“立意新颖”、“式样新颖”等等是新鲜、新奇之意,也都是从“新芽”的本义引申出来的。所以我们如果拿今义向古义上套,往往会套错的;只有掌握古今词义的演变,才能准确地理解词义。

——左安民《细说汉字》

根据左安民关于“新”的解读,我们可以认识到“新”是“薪”的本字,且现在常用的“新鲜”、“新奇”之意是从“新芽”引申出来的。而根据甲骨文字形,我们还可以有种理解即刚刚被砍伐的木材,则也暗含了新旧的“新”之意,除此之外“新”还有以下一些引申义:

一、表示初次出现的。例如:“宴尔新昏,如兄如弟。”(《诗·邶风·谷风》)这里的“新昏”即“新婚”,是“初次结婚”的意思。也可引申为“更新”、“新事物”之意,如“温故而知新,可以为师矣。”(《论语·为政》)意思是说如果你在温习旧的知识的时候,能够获得新的理解和体会,有新的收获,那么你就可以做老师了。

二、表示新洁,新鲜,清新。例如:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”(唐·王维《送元二使安西》)这里的“柳色新”就是雨后的“柳树色泽清新”的意思。

三、可以表示刚刚开始的意思。如我们通常所说的:新年(农历新年,春节)、新元(新春元旦)、新吉(农历元旦)、新朔(指农历每月初一)、新阳(初春)等,其中的“新”都含有“刚刚开始”的意思。

“承前启后”、“破旧立新”,文化需要继承,也需要立新,才能形成源源不断的文化活泉。

走进甲骨文,就像走进古人的生活,感受古老年代的独特文字魅力。今日甲骨文学习到此,下期我们再见。

插图手绘师:王值

制图:胡雅澜

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫