最近,海南师范大学马克思主义学院大三学生陈梦硕正在为考研进行紧张的复习备考。每当复习累的时候,她都会想起科巴的孩子们。大山里的孩子们对知识渴盼的眼神总是激励陈梦硕认真备考,也更坚定了她未来做一名教师的决心。

今年暑期,陈梦硕和学院其他6名学生一起去科巴村支教,为大山的孩子送去温暖。

历时5年,300多人次参与支教,6万多小时支教服务,帮扶中小学生8000余人次。自2017年起,每个寒暑假,海南师范大学马克思主义学院的师生跨越山海,来到青海省海东市化隆县金源乡的科巴村赴一场“约会”。

新海南客户端、南海网、南国都市报记者 黄婷

海师支教师生和科巴村民合影。刘荣供图

一次来自大山的邀请

2015年,还在新疆大学工作的刘荣,带着学生开展社会实践。一位求学期间认识的科巴村民向她发出邀请:“我们村子太偏僻,一直缺老师,过来吧。”

刘荣带着13位志愿者前往科巴。可是等到开课时,学生却不多。小学的孩子有十几个,高中阶段的孩子,却只有两个。

村民告诉刘荣,有些孩子读不下去,“不知道读书有啥用。”听完,刘荣的心里百味杂陈。当时正读六年级的拉毛卓玛,是村里的“小忙人”,谁家有农活儿,都会喊她去干。做家务、干农活、照看幼童,下了课的拉毛卓玛,总在村里忙个不停。

海师支教学生在辅导科巴孩子功课。刘荣老师供图

原本只是打算帮助学生开展社会实践的刘荣,渐渐意识到,科巴的孩子更需要一座桥梁,连接大山与外面的世界。

2017年,刘荣来到海南师范大学马克思主义学院担任教师,科巴支教活动得到学校的支持。师范专业的学生有了实践平台,科巴的孩子也有了一群来自远方的朋友。

多年坚持不断的“赴约”

科巴的艰苦让师生们始料未及。海南师范大学首批到科巴支教的学生钟思婷回忆,支教期间的一天夜里,突然一大块房泥落下来,糊在脸上。惊醒的她发现,原来半夜突降大雨,屋顶漏雨了。

一次来自大山的邀请,迎来多年坚持不断的“赴约”!从2017年至今,每年寒暑假,海南师范大学马克思主义学院的师生就来到科巴。“这两年受疫情影响,寒假我们没能去科巴,有些遗憾。”刘荣表示。

海师支教学生在辅导科巴孩子功课。

2019年之前,科巴还没实现全村通自来水。男同学们主动请缨,到住处一公里外挑水,高原稀薄的空气让他们上气不接下气,“举步维艰”。每年的支教团成员都延续着一个不成文的“规定”——少洗澡。如今的科巴村已通了自来水,可山区燃料珍贵,支教师生们舍不得烧煤。今年参与支教的陈梦硕几乎一个月没有洗澡,身上长了跳蚤,晚上痒得睡不着。

海师支教团队为大山孩子们打开一扇新的大门。

持续5年的支教,吸引许多附近村庄的孩子前来学习。除了语数外等,支教师生们还为孩子带去健康课、魔方课等。支教师生组织孩子们跳操,一起做游戏……

大山的孩子走向外面的世界

如同一把钥匙,海师支教师生悄悄打开孩子的心门,让他们朝着目标奔跑。

2018年,李加东智以超出分数线68分的成绩,被中央民族大学计算机系录取,科巴村将近十年的“大学生荒”被打破。

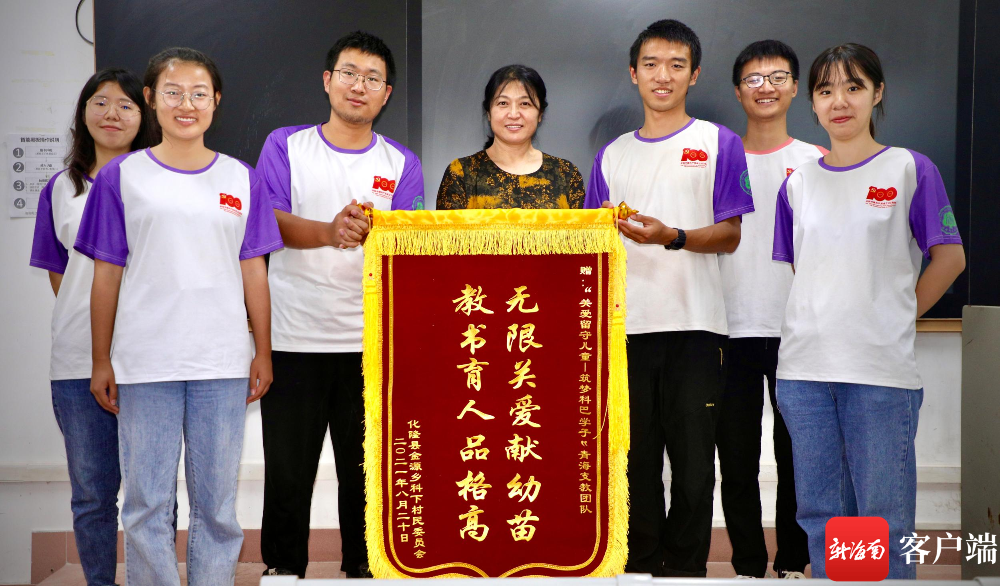

刘荣老师(中间)和支教学生。

2018年至今,科巴村共有49人考上大学。随着乡村振兴的开展,以及基础教育的持续改善,仅在2021年,科巴村就有14人考上大学。拉毛卓玛今年顺利考入西宁城市职业技术学院电子商务专业。

“5年来,每年支教的学生都不同,但我们的团队始终都在,而且越来越有凝聚力。”海南师范大学2016级研究生白惠东2017年到科巴支教,早在2年前参加工作的他至今在科巴支教微信群里,每当听说科巴又有孩子考上大学,他不禁欢欣鼓舞。

如今刘荣老师在陵水做驻村书记,她对科巴支教工作仍然信心满满。“一届届的学生接过支教的接力棒,让这份爱心不断传递。”刘荣说,海师与科巴,这份跨越山水的爱会一直延续下去。

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫