海南日报社、新华社中国经济信息社联合调研组

编者按:

2018年4月13日,习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会,宣布党中央支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,揭开了海南全面深化改革开放新篇章。五年来,海南牢记嘱托,推动自由贸易港建设蓬勃兴起。前不久,党中央决定在全党大兴调查研究,作为在全党开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要内容,推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。海南日报社联合新华社中国经济信息社,围绕营商环境、港口发展、数字经济这三个主题深入一线开展调研,以实际行动践行党中央要求,并从这一切入口体现海南在自贸港建设中的亮点经验和不断探索。

持续优化营商环境 聚力打造“海南方案”

核心提示

习近平总书记在海南考察时,强调要“加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境。”过去五年,全省上下以超常规的认识、举措、行动,下大力气解决营商环境中的痛点堵点,推动有为政府与有效市场“双向奔赴”。本文分析了海南营商环境建设的成效和机遇,并就一流营商环境建设提出建议。

回眸过去五年,海南经济“脉搏”强劲跳跃——

货物贸易、服务贸易年均分别增长23.4%、17.7%;实际使用外资年均增长63%,五年总额超之前30年总和;经济外向度提高15个百分点,2022年达到34.7%……强势上扬的一条条“经济线”,串联起海南自贸港的“蒸蒸日上”。

全球优质要素资源加速汇集

五年来,海南自贸港致力于营造法治化、国际化、便利化的营商环境,逐步构建起完善的政策制度体系。三张“零关税”清单、加工增值货物内销免关税等180多项政策文件落地生效,外商投资准入负面清单缩减为27项、全国最短,全面推行“一枚印章管审批”改革,极简审批成为全国标杆,率先探索“承诺即入制”“准入即准营”改革……

2022年12月,海南省政府挂牌成立全国首个营商环境建设厅,充分体现了海南对优化营商环境的重视。

政策和制度红利不断释放,营商环境持续优化,全球优质要素资源在此加速汇集。

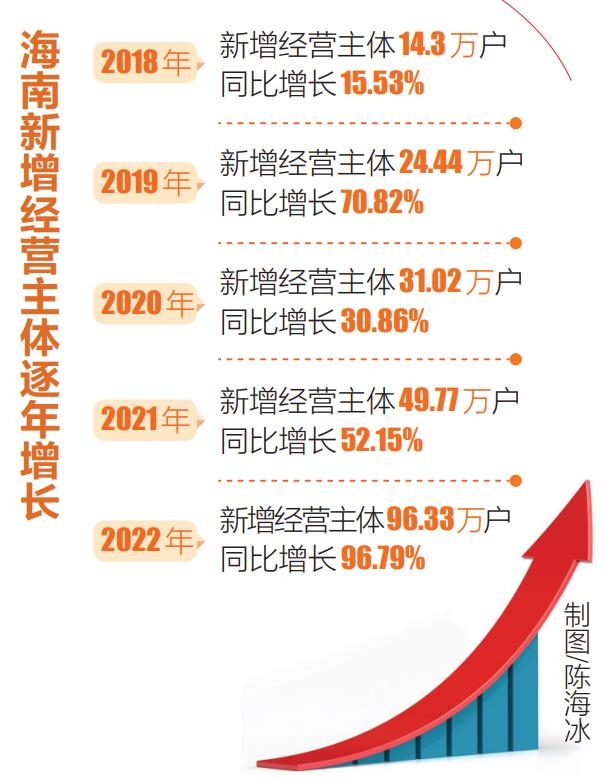

“量”上稳步增长。近五年来,海南自贸港实际使用外资年均增长63%,累计实际使用外资超过之前30年的总和,新设外商投资企业4798家,覆盖142个国家和地区。经营主体五年增量超过之前30年的总和。截至目前,海南新增经营主体增速已连续37个月全国第一,这都是经营主体对海南优化营商环境的认可。

“质”上稳步提升。全国工商联最新发布的2022年度万家民营企业评营商环境调查结果显示,海南营商环境在全国各省(区市)排名比上一年上升4个位次。

“度”上稳步拓展。在加快释放区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)与自贸港政策叠加效应的同时,海南自贸港积极先行先试国际高标准经贸规则,全球“朋友圈”不断扩大。RCEP成员国加快布局海南,2022年除中国以外的RCEP成员国新设外资企业近200家。

营商环境建设大有可为

推进营商环境建设,海南自贸港大有可为。海南提出着力在扩大高水平制度型开放、创建一流营商环境等方面探路先行,闯出一条以高水平开放服务国家战略大局、引领海南高质量发展的新路子,打造中国式现代化的海南样板。

全岛封关运作、“两个总部基地”、“一带一路”建设、RCEP深入实施……海南自贸港立足当前、着眼长远,在把握重大战略机遇中持续优化营商环境。

今后五年横跨全岛封关运作前后,是海南自贸港建设关键期。全岛封关运作项目建设是海南自贸港建设的标志性和基础性工程,建成后将为实现多手段、少手续的安全监管和低干预、便利化的精准监管提供重要支撑。可以预期,全岛封关运作将进一步优化海南自贸港营商环境,吸引更多国内外投资。

打造“两个总部基地”与优化营商环境相辅相成。今年3月初,海南制定《支持“两个总部基地”建设的核心政策举措》,面向社会各界公开征求意见。正是良好的营商环境,为海南加快打造“两个总部基地”奠定了坚实基础;打造“两个总部基地”也将促使海南自贸港高标准对接国际经贸规则,进一步推进优化营商环境。

积极参与“一带一路”共建,用好RCEP与自贸港政策叠加优势。立足于独特的区位优势和政策优势,海南自贸港将先行先试CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则,成为国内企业走出国门桥头堡、外商外资进入中国市场重要门户,通过“走出去”“引进来”不断优化营商环境,更好服务和融入新发展格局。

锚定一流营商环境目标再发力

着眼未来,海南自贸港紧盯营商环境“到2025年总体达到国内一流水平,到2035年跻身全球前列”总体目标,突出法治化、国际化、便利化鲜明特点,充分发挥体制机制优势,用好制度集成创新这个法宝,为全国推动营商环境持续优化提供“海南方案”。

一是在制度集成创新上下功夫,发挥改革的整体效应,一揽子解决经营主体长期关切、严重制约高质量发展的体制机制难题。打造营商环境制度创新“问题发现-解决思路-项目化管理-实施案例-新的问题”全生命周期闭环工作机制。

二是对标国际高标准经贸规则,推动建立海南自贸港国际化营商环境建设指标体系。高标准建设国际贸易、国际投资“单一窗口”,推动境外专业人才在琼就业创业自由化便利化,探索一条国际化营商环境建设的路子。

三是用足用好海南自贸港立法权,结合全岛封关运作任务,加快建立与《中华人民共和国海南自由贸易港法》相配套的法规体系。健全营商环境问题受理、会商、督办、反馈机制,推动制度优化、流程再造和服务提升。

四是在转变政府职能上下功夫,统筹新一轮机构改革和行政体制改革,着力打造法治政府、诚信政府和服务型政府,构建“亲”“清”新型政商关系,全力打造经营主体和人民群众满意的一流营商环境。

锻造一流强港内核 助推海南开放能级跃迁

核心提示

2022年4月12日,习近平总书记在洋浦国际集装箱码头小铲滩港区考察时强调,推动港口发展同洋浦经济开发区、自由贸易港建设相得益彰、互促共进,更好服务建设西部陆海新通道、共建“一带一路”。

按照习总书记的嘱托,海南正加快打造一流港口,支撑海南自贸港高质量发展。本文综合多位专家观点,分析海南港口现状和面临的挑战,提出要做好三篇文章,以“世界一流”为目标提升海南港口的适配性。

港口作为海南水陆交通运输主枢纽和对外贸易的门户,承担着进出岛90%以上货运量和60%以上客运量,是自由贸易港建设的核心战略资源。

自贸港的基本特征是人员、货物、资金自由进出,这要求港口的适配性要不断实现能级跃迁,要从多方面入手,打好“组合拳”,以海南一流强港建设支撑自贸港高质量发展。

不断迭代:

枢纽门户作用初显

经过多年发展,海南已初步形成北有海口港,西有洋浦港、八所港,南有三亚港,东有清澜港的客货兼备、特色明显的“四方五港”港口发展格局。

2022年全省港口吞吐量完成1.88亿吨,集装箱吞吐量完成391.8万标箱,同比增长17.2%。其中洋浦港集装箱吞吐量完成176.7万标箱,同比增长34.1%,增速连续3年蝉联全国百万标箱以上海港第一名;同时以“中国洋浦港”为船籍港的国际航行船舶已达36艘,国际运力约504万载重吨,助力海南国际航行船舶总吨位保持全国第二。截至去年底,全省开通53条集装箱班轮航线,近500家航运产业经营主体落户洋浦。相比建省办经济特区前,全省港口设施从基础能力到运输规模均取得了高速的发展。

为适应海南自由贸易港和西部陆海新通道建设需要,全省港口有了新的规划定位。其中洋浦港是全国11个国际枢纽海港之一,定位为西部陆海新通道国际航运枢纽,重点发展集装箱中转运输,逐步发展成为区域国际集装箱枢纽港。海口港是全国27个沿海主要港口之一,定位为综合性港口,是海南省与大陆联系的交通咽喉和全省综合运输体系的重要枢纽。三亚港、八所港和清澜港是海南省地区性重要港口,也均有明确的功能定位。

此外,海南省积极探索港航政策创新,比如去年海南省出台了全国首部地方性游艇法规——《海南自由贸易港游艇产业促进条例》,推进5年以下船龄游艇进口政策落地实施。海南游艇登记注册保有量突破1300艘,新增注册登记游艇数量同比增长11%。

其时已至:

打造世界一流的国际枢纽港

2023年海南省政府工作报告提出,今后五年拓展国际经贸合作网络,货物、服务进出口规模五年再翻一番。今年1月,海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程正式进入建设阶段,这是服务打造西部陆海新通道战略的一项关键工程。

从多个维度来看,海南港口高质量发展、在自贸港建设中率先作为的积极因素正在不断积聚。

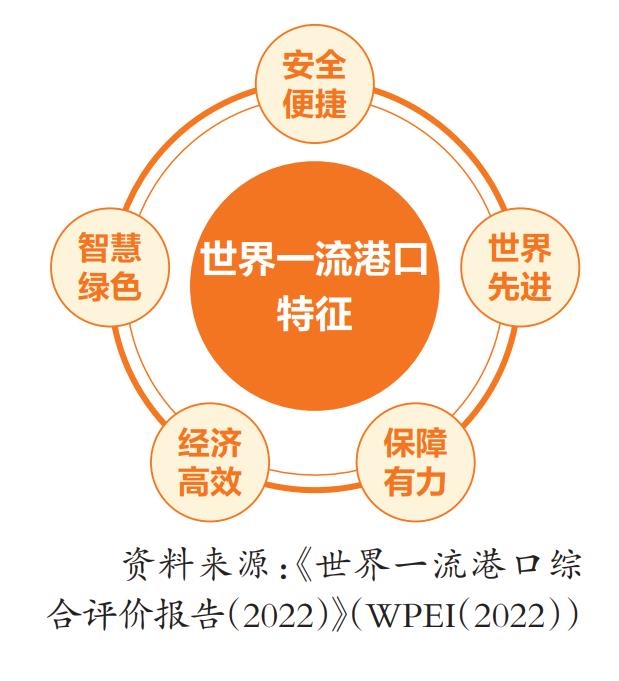

从发展规律看,拥有一流港口是全球主要自由贸易港的基本特征。根据联合国贸易发展委员会的港口代际划分理论,全球重要港口已经从以堆存装卸为特征的第一代港口迈向以物流链整合为特征的第四代港口。新加坡港就是第四代港口的代表。

从战略机遇看,国家战略叠加自贸港建设向纵深推进,为洋浦港乃至海南港口群提升整体发展水平、物流服务质量、服务保障国内外供应链的能力等提供了新的机遇。

从政策导向看,国家明确世界一流港口建设的顶层设计。党的二十大报告明确要求“加快建设海南自由贸易港”,为港口建设按下“加速键”。

从技术变革看,新一代信息技术为海南自贸港能级提升带来时代机遇。《世界一流港口综合评价报告(2022)》指出,近年来,中国港口抓住新一轮数字化变革机遇,全面提升集装箱、散货等专业化码头自动化水平,已建和在建自动化码头数量居世界首位。中国港口在智慧港口方面的探索为海南自贸港建设积累了丰富的探索经验和应用场景。

蓄力跃迁:

迈向世界一流需做好三篇文章

做好“一体化布局发展”的文章。一是对标打造双循环战略支点的功能要求,进一步明确海南港口群的协作分工,做好顶层设计。制定海南自由贸易港港口一体化规划。二是以枢纽港为重点,加快推进综合立体交通网建设,大力发展多式联运,加快构建国际物流供应链体系。三是树立高质量发展理念,创新评价方式。探索构建具有自贸港特点的港口发展评价体系,持续、动态跟踪评估适配性,提出优化建议,高质量推进港口发展。

做好“港产城融合发展”的文章。一是发展更充分利用港口功能的相关产业。依托港口作为资源配置中心和物流中心的优势,重点强化基础设施能力和服务质量,拓展服务临港石化、造纸、粮油加工乃至保税物流、加工贸易、大宗商品集散等功能。商务部中国服务外包研究中心副研究员郑伟建议海南制定《海南自由贸易港加工贸易禁限清单》,明确海南自贸港可开展加工贸易的范围。二是着重提升航运服务能级。国内水运科学研究的资深专家建议,可发展港航信息、商贸、金融保险等现代服务业,吸引国际货物中转、集拼等业务,做大航运流量,推动航运要素集聚。三是以持续优化的营商环境来赢得更多经营主体的信赖,吸引龙头企业布局重点项目,完善航线网络,升级港口功能,培育产业聚集,拓展腹地范围。

做好“绿色智慧发展”的文章。全省沿海港口要严守生态红线和环保底线,集约高效利用岸线、土地、水域等资源,构建清洁低碳的港口用能体系和绿色物流模式。国内水运科学研究的资深专家建议,坚持新发展理念,推进绿色港口建设,引导企业使用岸电,推动到港船舶、港口装卸搬运机械、港口集疏运车辆使用更为环保清洁的新能源,提升港口绿色发展水平。此外,在量的合理增长的同时,推动港口服务质量的有效提升。针对重点方向、重点货类,增强流通加工等增值服务,从供应链纵向和信息、金融、贸易等横向探索服务延伸,通过服务能级提升吸引服务数量规模增长和各类航运要素聚集。

打造“数字海南” 探寻海南自贸港数字经济发展路径

核心提示

习近平总书记在“4·13”重要讲话中指出,要积极发展新一代信息技术产业和数字经济,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能同实体经济深度融合,整体提升海南综合竞争力。

五年来,海南牢记嘱托,大力发展数字经济,为自贸港建设持续赋能。本文从“数字中国”建设布局下海南数字经济发展机遇出发,对“数字海南”建设提出建议和意见,助力海南数字经济再上新台阶。

以大数据、人工智能、互联网等为支撑的数字经济,已成为推动经济发展的重要引擎。今年,《数字中国建设整体布局规划》印发,为推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合明确了方向和重点。海南数字经济发展迎来重大机遇期。

五年来海南数字化建设成果丰硕

海南省高度重视数字经济发展,2021年出台的《海南省高新技术产业“十四五”发展规划》将数字经济列为海南自贸港三大战略性新兴产业。

经过多年建设,海南信息基础设施取得明显成效。2019年,海南在全国率先实现5G“县县通”。2021年,海南至香港首条国际海底光缆建成商用。2022年,三亚获评全国千兆城市。截至2022年底,海南互联网出省带宽比2018年初扩大了5倍,平均每万人5G基站数达到18.6个,5G网络实现各市县城区和镇区室外连续覆盖。

海南在数字政府和数字治理方面也取得了长足进步,打造了“海易办”“海政通”两大数字政府平台,推动“数据跑路”替代“百姓跑腿”,并上线“海南省数据产品超市”,探索公共数据资源开发利用与运营新模式。

数字产业化方面,在字节跳动、腾讯、百度等龙头企业以及海南生态软件园、海口复兴城互联网信息产业园、陵水清水湾信息产业园等特色园区引领下,2022年海南数字经济核心业务营收超1200亿元,对高新技术产业的贡献超过45%,占全省GDP比重7.5%,海南省数字经济核心价值日益凸显。

产业数字化方面,海南涌现出飞行者科技公司港口态势研判平台、海南炼化数字化管理项目、傲为公司等一系列优秀项目和试点企业,显现出海南特色产业数字化转型的巨大潜力。

“数字中国”建设布局下

海南数字经济发展机遇大于挑战

《数字中国建设整体布局规划》提出,构建开放共赢的数字领域国际合作格局,高质量共建“数字丝绸之路”,积极发展“丝路电商”。海南具备利用两个市场、两种资源的有利条件,未来,可发挥区位优势,加强同东南亚、中亚各国在信息基础设施建设领域的合作,推动海南自贸港成为“数字丝绸之路”重要枢纽。

海南还有望依托旅游业、现代服务业等特色优势产业,推动数字化转型和新业态创新,打造一批可复制、可推广的行业数字化转型系统解决方案,推出数字经济发展“海南样板”。

不过,海南数字经济发展也面临挑战,如信息化基础设施仍有待完善,海南对数字经济龙头企业、专业人才吸引力仍显不足等。

整体来看,海南发展数字经济机遇大于挑战。

“数字海南”建设的重点和建议

建设数字基础设施,筑牢硬件基础。坚持适度超前原则和以用促建理念,加快5G独立组网规模化部署;加快工业制造、医疗、文体旅游等重点领域的5G虚拟专网建设,支撑行业转型发展。立足自身优势加快布局数据中心,依托海洋资源优势进行“陆数海算”等新探索,为“海洋经济+数字经济”创建新赛道。此外,建议以海南作为重要节点,加快推进大容量开放型国际海底光缆系统建设,为将海南自贸港建设成为“数字丝绸之路”的重要枢纽奠定基础。

完善数字政府治理,优化发展“软环境”。建议海南进一步优化“海易办”平台线上服务,统一端口,协同业务,推动数据精准共享,提升数字政府底座的运行效率和服务能力。围绕招商引资从项目签约到落地开工全过程,推进政务服务标准化、规范化,线上线下紧密融合,完善市场主体诉求响应机制。把“海南省数据产品超市”平台做大、做活,在引导数据安全合规、高效流通使用并充分释放数据价值方面贡献更多的“海南经验”。

坚持创新引领,推动数字产业化再上新台阶。海南自贸港应进一步营造便利化的互联网科技产业创新环境,为高新技术企业持续提供优惠政策,推动已入驻企业扩大业务,使企业“愿意来”也“留得住”。着力推动大数据、云计算、区块链、数字贸易、游戏产业、算力算法等相关产业,重视数字知识产权发展,推动数据资源与产权交易等,推动“游戏出海”。

发展高新技术产业要牵住自主创新这个“牛鼻子”,海南应引导、支持企业建立联合创新平台或创新联盟,合理配置公共科技服务资源,加大资金投入、金融支持,集中力量突破关键核心技术瓶颈,重视吸收外部先进技术和经验。

结合产业优势,打造产业数字化“海南样板”。海南要利用海南自由贸易港法赋予的政策优势,重点推动现代服务业、旅游业、热带特色高效农业等特色产业的数字化转型。如引导国际国内知名品牌在海南开设无接触式消费体验店,创新数字零售服务新模式;打造跨境电商贸易服务平台;以大型消费场所为试点,打造集旅游、住宿、购物等高端消费于一体的5G数字化场景;通过建设宜居、宜游的智慧服务大环境,创建海南国际智慧旅游岛等。

总策划:曹文忠、牛晓民

执行策划:周元、金雷、罗霞

主笔:曹杰、戴琳琳、董时珊、邵长春、李梦瑶

参与调研:盛勤、张越男、丁雅雯、叶文华、王益民、吴梦涵(实习)

原标题:牢记嘱托 高质量建设海南自贸港

责任编辑:章慧新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫