海南生态文明建设纵深推进,生态环境整治实现新突破

绿水青山景色新

■ 海南日报记者 周晓梦

环岛旅游公路为红树林让路、高速公路建设服从生态、水库树木防淹乔迁“新居”、雨林深处海南长臂猿喜添“新丁”、近岸白化珊瑚重现斑斓、西部荒漠绿进沙退生机盎然……一项项工程项目“大”手笔中,不乏生态“微”场景。

新能源汽车推广、装配式建筑保持全国领先,开展大气环境综合治理,出台省级GEP核算技术规范……一份份“大”文件中有不少“细”安排。

在陵水分界洲岛海域,潜水员在人工礁体上移植珊瑚。 海南日报记者 王程龙 摄

致广大而尽精微。

海南的生态环境质量要保持全国一流,但还不够,海南的生态环保工作也要争创全国一流。在生态环境保护和生态文明建设道路上,我省朝着“两个一流”的目标持续前进。

生态优先 | 生态环境质量稳居全国一流

当前,我省正在开展“回头看”环保专项督察。“根据省委、省政府部署安排,我省派出5个现场督察组和1个综合保障组,开展‘回头看’环保专项督察,聚焦中央环保督察整改等情况,进行全覆盖、大起底检视。”省生态环境保护督察办公室有关负责人说。

在解决生态环境突出问题上,我省动真碰硬攻坚,以专项整改和督察整改为抓手,与打好污染防治攻坚战协同联动,啃下一批“硬骨头”——

截至目前,第一轮中央环保督察整改完成率100%,第二轮中央环保督察整改到期完成率100%,落实习近平总书记重要批示精神专项整改到期完成率100%;

推动解决社会关注、群众反映强烈的生态环境突出问题取得显著进展。围填海问题整治取得标志性成果。

海南的生态环境只能更好,不能变差——

2022年,全省环境空气质量优良天数比例达98.7%,包括PM2.5在内的5项指标均达到历史最好水平,其中细颗粒物(PM2.5)浓度从2017年的18微克/立方米降至历史最优水平12微克/立方米,改善幅度达1/3;

地表水和近岸海域水质五年来持续保持优级水平,水质优良率分别达到94.9%、99.6%;

绿水青山、碧海蓝天,海南生态家底日益丰厚——

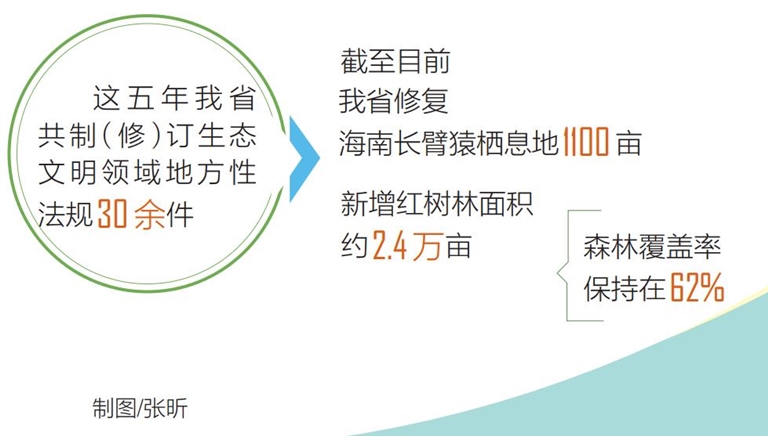

截至目前,我省累计修复海南长臂猿栖息地1100亩,新增红树林面积约2.4万亩;森林覆盖率保持在62%;

全省生态环境状况指数(EI)持续保持80以上,生态环境状况等级持续为优级;

全面开展自然保护地整合优化,陆域自然保护地面积达57.56万公顷,占本岛陆域面积的17.02%。

全面深化改革开放的海南,不仅要在经济社会发展上改革创新、先行先试,也要在生态文明建设上作出表率。

在海口美舍河凤翔湿地公园,学生们开展净化水实验。海南日报记者 李天平 摄

不断突破 | 生态文明建设纵深推进

在文昌市清澜港至高隆湾段海域一带的海底,有一片人工种植的“草”。在水底下近距离看,海草似一条条绿色“软缎”,随波摇曳充满生机,如同青青草原。

这些海草由省海洋与渔业科学院科研团队人工移植而来。科研人员期待,它们从单株扩展到斑块、进而形成海草床,为后续大规模种植海草探路,让海底“复绿”。

从海草床到珊瑚礁,从雨林到湿地,从山川到海洋,海南有着独特的生态系统与自然资源。如何守住自然生态这一宝贵财富?遵循规律的科学意识和保护生态的务实行动都不能少。

这五年来,我省确立海南自贸港建设“一本三基四梁八柱”战略框架,将国家生态文明试验区和生态环境分别确立为“四梁”“八柱”之一;制定11项地方立法,贯彻落实《中华人民共和国海南自由贸易港法》关于生态环境保护的要求。

立柱架梁、加压奋进,在生态环境保护和生态文明建设上,我省保持力度持续开拓——

持续推进生态文明体制改革。这五年我省共制(修)订生态文明领域地方性法规30余件,覆盖多个生态文明细分领域。其中,生态保护红线管理规定等多项立法实践走在全国前列。

建立生态环境分区管控体系。划定三类871个环境管控单元,“三线一单”与“多规合一”充分衔接。先后有9项生态文明改革举措、8项生态环境保护领域制度创新纳入国家推广清单。

碳达峰、碳中和备受关注。近年来,海南争当“双碳”工作优等生,加强蓝碳研究,实施一批蓝碳先导性研究项目,进一步探索、挖掘、发挥好海南“碳库”潜力,在应对气候变化工作中展现海南亮色。

儋州市儋州湾,黑脸琵鹭在夕阳下觅食嬉戏。 海南日报记者 陈元才 摄

抓标志性工程。海南聚焦优势所能和国家所需,生成6项标志性工程。由最初的海南热带雨林国家公园、清洁能源岛和清洁能源汽车推广、禁塑、装配式建筑等4项标志性工程,到“六水共治”,再到“双碳”方面的博鳌东屿岛零碳示范区建设,持续滚动打造。

六大领域,各项标志性工程,“进度”正持续更新。一批标志性工程“重头戏”的落地,既发挥其牵引、示范作用,更为海南生态筑牢优势。

(海南日报海口6月4日讯)

海口五源河国家湿地公园搭建生态通道

在城市里,为动物创造一方天地

海南日报记者 张期望

“今天拍到原鸡了吗?”6月3日,在海口五源河国家湿地公园蜂虎保护小区,海口畓榃湿地研究所所长卢刚向正在拍摄蜂虎的观鸟爱好者陈松问道。“今天没有拍到,但是前几天拍到了。”说完,陈松掏出手机,展示了一张原鸡觅食照片。

海口五源河,发源于海口羊山地区,全长不到20公里,从南往北流入琼州海峡。五源河非大江大河,但依托五源河建设国家湿地公园后,从羊山地区一路向北至琼州海峡,搭建了一条充满野趣的生态通道,在城市中为野生动物创造一方天地。

也正是这条通道,让原本主要生活在海口羊山湿地的原鸡,顺着这条通道抵达城市并安家生活。“近期,我们还在蜂虎保护小区内发现了豹猫。”卢刚称,保护小区离海口市政府仅500米,是一块城市小绿地,在这种紧挨着居民生活地能够发现豹猫、原鸡等国家二级保护动物,足以证明海口是一座生态友好城市。

沿着五源河河堤道路向南溯源而上,一路是乡野美景:长满花草的河滩上,是牛羊的乐园;沿途的村庄旁,一片片稻田、菜地映入眼帘。不远处,就是城市高楼大厦。“让城市有乡野,让乡野处于城市中。”海口湿地保护管理中心相关负责人介绍,五源河国家湿地公园原本只是一项水利工程,但如今不仅可满足水利需求,还成为生态乐土和城市景观,这得益于其建设之初就将生态环境保护纳入规划设计。

五源河湿地公园是贯穿海口城区的三条生态通道之一。为建设好这条生态通道,海口充分考虑野生动植物需求,将整个湿地公园规划为河源、上游、中游、下游、河口等五大景观段,并依托其特性打造出了河源保育区、湿地公园展示区、上游河道修复区、自然河流区、田园湿地区、都市生命景观区、荒野河流景观区及海洋与河流交汇区等八大景观区。

建成后的五源河国家湿地公园内有红树林、沿海滩涂、内陆滩涂、河流水面、水库水面、坑塘水面、沟渠和浅海水域型8个湿地类型,分布有野生维管束植物96科318属427种,野生脊椎动物25目66科154种,其中国家二级保护野生动物如红原鸡、褐翅鸦鹃、虎纹蛙、花鳗鲡、豹猫等多达11种。

2018年7月,海南省水务厅将海口五源河“湿地公园+生态水利工程”作为先进经验和典型向全省推广。2018年12月,海口五源河因生态治理成效显著,入选全国黑臭河流生态治理十大案例,并在2019年12月正式获批国家湿地公园。

(海南日报海口6月4日讯)

海南热带雨林国家公园护林员韦富良:

海南长臂猿的栖息生境在不断优化

栖息在海南热带雨林国家公园霸王岭片区的海南长臂猿。海南日报记者 李天平 摄

■ 海南日报记者 谢凯

6月4日清晨5时,韦富良骑着摩托车又钻进了山里。

用了1个小时爬到半山腰处的监听点,当他听到从远处传来的海南长臂猿啼声时,便知道该往哪个方向快速前进了。

作为海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局护林员,韦富良的一项重要工作就是监测海南长臂猿行踪轨迹。

“循着声音去‘追’长臂猿,常常赶到猿声的位置,它们早已荡到另一个山头,有时候追到中午。”韦富良说,追踪到长臂猿后,他们首先要拍下来,并记录其位置、行动路线,“还要重点记录它们吃的是什么果子等,这些数据能够帮助科研人员更好地研究长臂猿。”

近年来,韦富良愈发觉得,这片林子越来越难以快速穿越了,“雨林植被茂密且难以跨越,这也证明海南长臂猿的栖息生境在不断优化。”

随着海南热带雨林国家公园的建设,韦富良开展研究的设备越来越先进。

在霸王岭的热带雨林里,如果仔细辨认,你会发现一些大树上“长”了许多新冒出来的“眼睛”和“耳朵”,它们是科研人员布置的智能相机和声纹监测设备。

在雨林中荡行的海南长臂猿们,有时候可以逃过监测队员的眼睛,但可逃不过这些长在大树上的“眼睛”。

韦富良说,这些相机比以前用肉眼观测清晰了很多,“这让我们观测到更自然状态下的海南长臂猿。”

为了让监测员和科研人员们更容易观测海南长臂猿,这些“眼睛”和“耳朵”背后有着大量精细算法。

“我们在这些设备中融入运动算法和人工智能算法,更好研究海南长臂猿的生存状态。”海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局相关负责人介绍,基于观测的图像和监测的声音,他们通过平台对算法进行持续训练,以期实现精准识别到海南长臂猿个体,为掌握海南长臂猿个体、种群、年龄结构、性别比例、发展趋势、栖息地动态变化等提供科学依据。

海南日报记者了解到,我省将重点推进霸王岭-鹦哥岭、鹦哥岭-黎母山、五指山-吊罗山等重要生态廊道建设,强化生境斑块之间的连通性,改善海南长臂猿等物种扩散和迁移条件,逐步扩大海南长臂猿栖息地。

“海南长臂猿以后的生存空间会越来越大,科技的力量不可小觑。”韦富良说。(海南日报霸王岭6月4日电)

责任编辑:周玉敏新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫