人间四月,春和景明。2025年清明假期,神州大地人潮涌动,文旅市场“春”意盎然,假期消费持续升温……春日里的中国在流动和忙碌中尽显生机,汇聚出一幅活力四射的经济图景。(新华网)

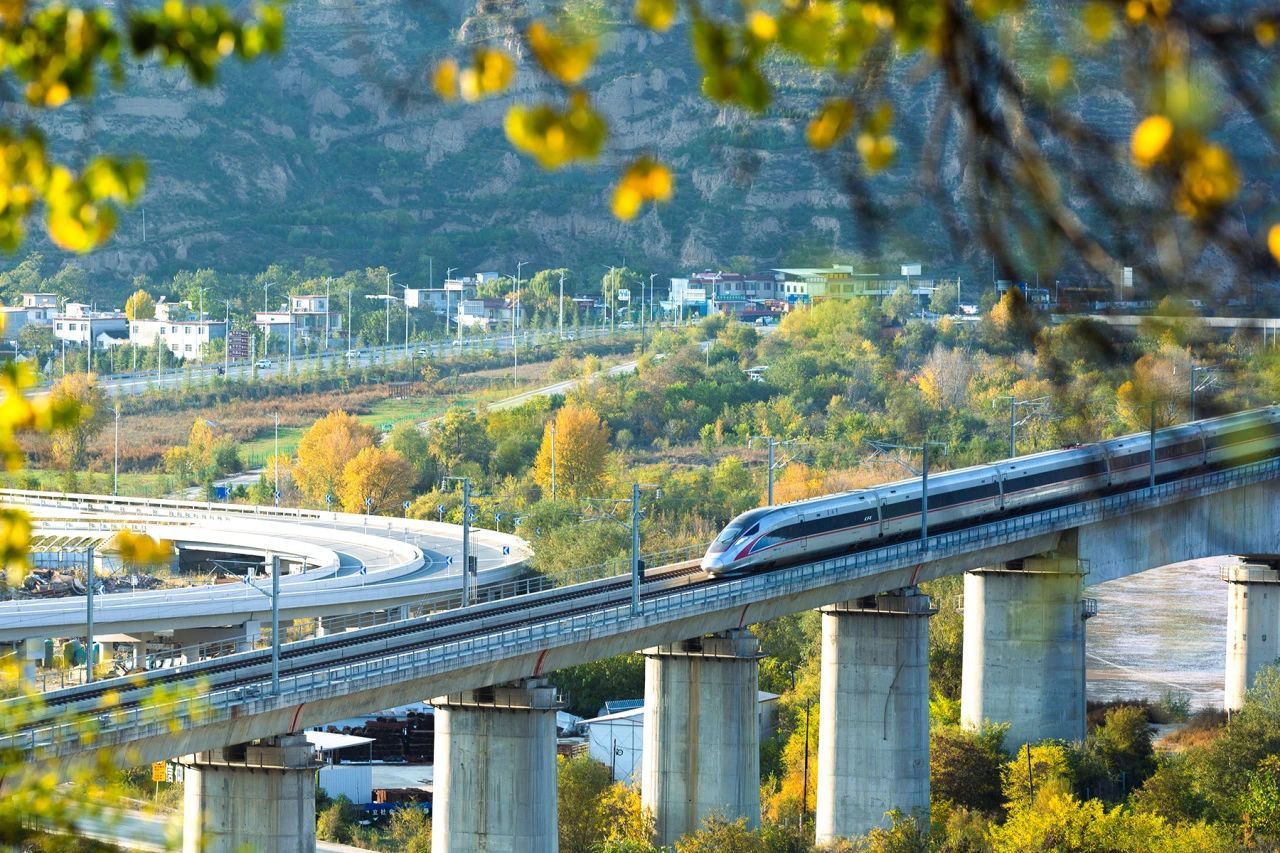

旅途通达,人畅其行。春节过后的首个小长假,全国出行出游热度持续攀升。来自交通运输部的数据显示,清明假期三天,预计全社会跨区域人员流动量约7.9亿人次,日均2.64亿人次,比去年同期增长7.1%。贵广高铁形成的“西南3小时文旅圈”,让桂林山水、肇兴侗寨、西江苗寨串珠成链;“环塔克拉玛干沙漠旅游专列”,载着游客穿越南疆秘境,感受不一样的旅途体验;山西省吉县黄河壶口瀑布景区日均接待游客人次过万,大自然的魅力无不让人惊叹……当基础设施的“硬联通”与政策机制的“软连接”,重塑了中国文旅经济的地理版图。人们跨越山海去感受生活的美好,也悄然推动着城乡要素的深度交融。

文旅,是一场文化与旅游的双向奔赴,也是人们对美好生活追求的具体行动。如今,传统节日正成为文旅融合的试验场,越来越多的人开始走向自己心中向往的目的地。于是,在南京夫子庙的“清明诗会”上,游客身着汉服吟诵《寒食》经典;在洛阳龙门石窟的夜游项目里,光影科技让千年佛像“讲述”丝路往事……场景的转换,颠覆了“清明唯祭扫”的单一叙事,展现出传统文化创造性转化的无限可能。

消费市场人气旺、活力足,各项消费措施的持续发力,进一步让清明假期的文旅之火烧得更旺。数据显示,清明假期北京60个重点商圈客流量2415.9万人次,同比增长11.4%;广东地区的餐饮堂食订单量领跑全国;假期首日,成都春熙路太古里接待游客超过60万人次……人员流动对地方发展而言,既是机遇,也是一种挑战。让“流量”转向“留量”,让“网红”成为“长红”,文旅产业的竞争,本质是对“人的体验”的极致关注。这种从“到此一游”到“沉浸共生”的转变,恰是高质量发展理念在民生领域的生动实践。

清明文旅热的深层密码,是既有高铁疾驰串联起的“快旅”,也有古镇小巷酝酿出的“慢游”;既有数字技术打造的“云端盛景”,也有田间地头保留的“乡土记忆”。多元共生的文旅生态,构成了观察中国式现代化的独特视角,它是经济体量的增长,更是文明形态的演进;是地理空间的流动,更是精神家园的丰盈。

清明文旅热力足,流动中国更动人。清明假期的出行热潮,让我们看到了一个充满活力与温情的中国。相信,随着交通基础设施的不断完善和旅游市场的不断拓展,人们的生活将更加美好。(章松佳)

责任编辑:杨彦婷新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫