在我国古代,书籍的世代流传,主要通过抄写和刻印完成。除此之外,古人将竹简、帛书、纸质书等作为陪葬品放入墓葬,或藏之于洞穴,也是许多古籍至今能被我们看到的重要原因。我国曾出土许多失传已久的古籍,其中不乏善本和珍本。

银雀山竹简

解开兵书千古谜团

简牍是继龟甲、兽骨、青铜器之后,出现的一种更易获得、成本更低的书写载体。“惟殷先人,有典有册。”《尚书》等史料的记载显示,早在殷商时期,我国古人已使用编连在一起的简牍(竹简和木牍)。

晋武帝咸宁五年(279年),汲郡汲县(今河南省卫辉市)的一座战国时期魏国的墓被盗。盗墓贼拿走了值钱的物件,留下了一批沉睡了500多年的竹简——用素丝编连成册,每简40字,用黑漆书写。太康二年(281年),西晋政府组织力量,开始整理这批竹书,共得古书16种,包括《易经》《穆天子传》《周书》《国语》等书,共10多万字。其中有一部先秦时期的纪年体史书,记载了夏、商、周到战国魏襄王二十年间的事。这是一部魏国编纂的史书,整理者为之取名《纪年》,后人称之为《竹书纪年》。

《竹书纪年》记载的大禹传位等内容与以《史记》为代表的主流史书存在明显差异。正因如此,近百年来的学者尤其重视利用《竹书纪年》的材料来补充史书记载的缺漏,或订正某些记载的讹误,让这本书在古史研究、考证方面发挥了重要作用。

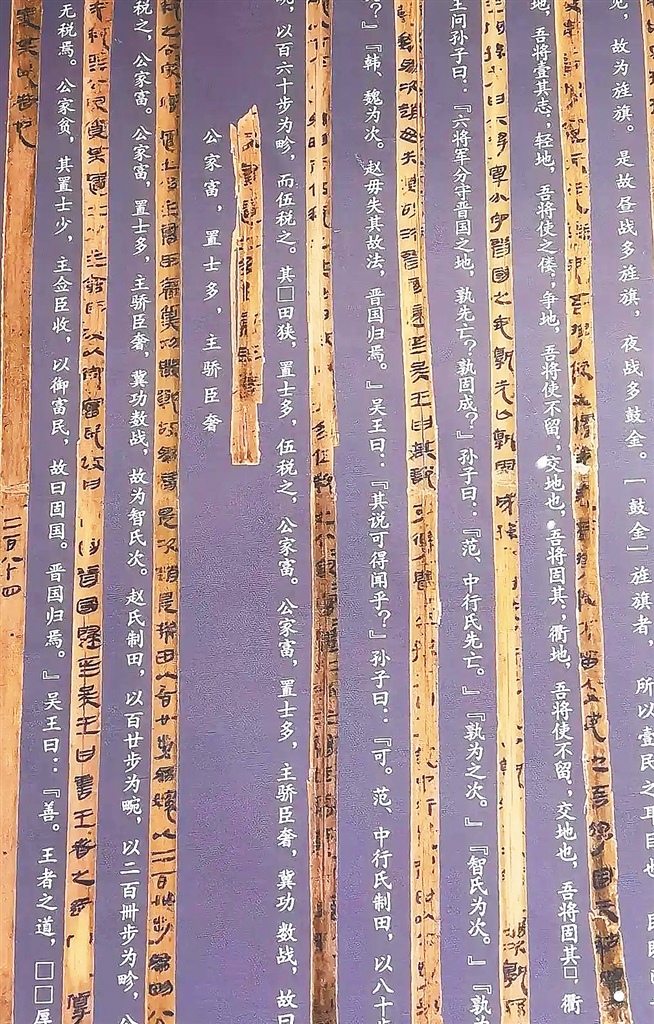

资料图:银雀山汉墓出土的竹简《孙子兵法》局部。

自唐宋以来,由于史料缺乏,尤其是《孙膑兵法》失传千年余,学界对于孙子(孙武)、孙膑是不是同一个人,及《孙子兵法》《孙膑兵法》是不是同一部书,长期存在争议。直到1972年4月,位于山东临沂的银雀山汉墓出土了大量珍贵的竹简文物,包括《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》《尉缭子》《晏子》等先秦典籍。其中,《孙子兵法》《孙膑兵法》同时同墓出土,解开了这一千古谜团,将人们之前的模糊认识一扫而光。

不仅如此,这一考古成果还为我们了解“围魏救赵”中魏国将领庞涓的最后结局提供了新线索。司马迁的《史记》详细记录了齐魏的桂陵之战,但里面没有提到庞涓,而是说庞涓死于十三年之后的马陵之役,而银雀山汉墓出土的《孙膑兵法·擒庞涓》记载庞涓是在桂陵之战中被擒杀。有专家认为,《孙膑兵法》对此事的记载可信度更高。

近日,日本大阪世博会正式开园,云梦睡虎地秦简《田律》作为中国馆的展品之一,在“天人合一”展区惊艳亮相。1975年,湖北省云梦县睡虎地秦墓出土了一批竹简,这些竹简是墓主人“喜”生前摘抄、记录的法律制度、行政文书、医学著作等。其中的《田律》,记载了秦代关于农田管理、山林保护、生态时序等条文,出现了“春禁伐木”“夏禁烧草”等内容,被公认为世界上现存最早、最系统的环保法典。

马王堆帛书

埋藏地下的“汉代图书馆”

战国时期,帛开始被用于书写重要文献,《墨子·尚贤》中有“书于竹帛”的记载。但由于帛的成本较高,一直是小范围使用,在书写载体方面,从战国至汉代出现了竹与帛长期并行的局面。

1942年9月,在长沙城东南郊一个叫子弹库的地方,4个盗墓贼打开了一座战国古墓,发现了著名的子弹库帛书,即楚帛书。这是迄今发现年代最早的帛书实物,也是目前所见唯一的战国帛书。令人遗憾的是,楚帛书出土后,于1946年流转至美国,迄今已近80年。

楚帛书图文并茂,包含《四时令》《五行令》《攻守占》等内容。帛书附的两套图,一套是彩绘的十二月神图,一套是四木图,四木居四隅,春为青木、夏为赤木、秋为白木、冬为黑木,上面标注的十二月的月名,和《尔雅》中的月名完全一致。

北京大学教授、《子弹库帛书》的作者李零说,楚帛书像是古代中国的“神秘日记”,记录着古人的知识和思想。这些“神秘日记”对于理解古代的文字、书籍、学术的发展和思想的演变非常重要。

在古帛书领域,长沙还贡献了一部深刻影响中国古代文献传承史的“大书”——马王堆帛书。

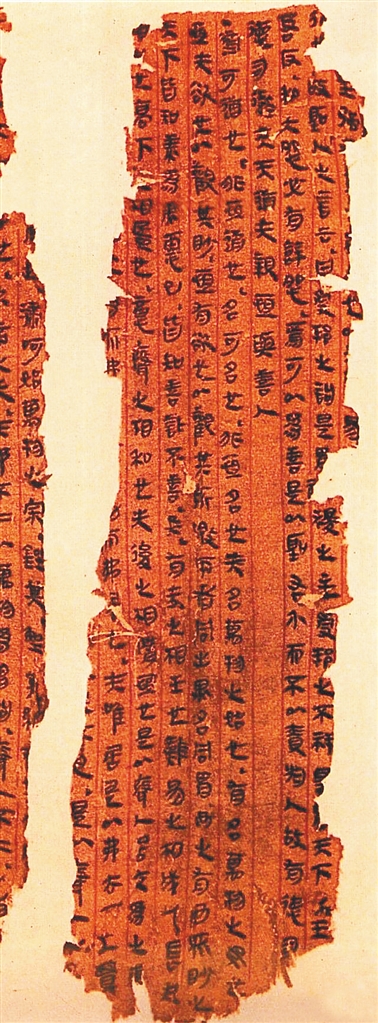

资料图:马王堆汉墓出土的帛书《老子》局部。

20世纪70年代,长沙马王堆汉墓的发掘震惊世界,3座墓葬共出土珍贵文物超过2.69万件。其中,三号墓(利苍之子利豨之墓)出土的帛书品类丰富,包括现存最早的导引图谱文献《导引图》、《老子》甲乙本、记载春秋史事的《春秋事语》、证实汉初“黄老之学”盛行的《黄帝四经》、现存最早的中国古代医学方书《五十二病方》、世界上最早的天文专著之一《五星占》、现存最早的实测地图《长沙国南部地形图》等。这些书除了少量有传本或近似内容流传外,大部分都失传已久,具有极高的学术价值。

“马王堆汉墓简帛的内容囊括了‘六艺’‘诸子’‘兵书’‘术数’‘方技’5类,如果把用赋体写成的《相马经》算作‘诗赋略’的话,按《汉书·艺文志》的图书分类标准,即包括‘六艺略’‘诸子略’‘诗赋略’‘兵书略’‘术数略’‘方技略’,那‘六略’就全了。”复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊在接受媒体采访时表示,三号墓犹如一座“小型图书馆”,为我们打开了认识汉代思想世界的一扇大门。

这些帛书现藏于湖南博物院,其中《老子》等珍本被列为禁止出境展览文物。近年来,《长沙马王堆汉墓简帛集成》《马王堆汉墓简帛文字全编》相继出版,标志着整理工作取得阶段性成果。

敦煌遗书

“中国中古时代的百科全书”

相关考古成果显示,早在西汉,我国就已出现了纸张,出土于甘肃天水放马滩西汉墓的麻纤维残片,是目前已知最早的纸状物。至东汉,蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,提升了纸张的纤维均匀度和洁白度,推动了纸张的应用和书籍的编撰。

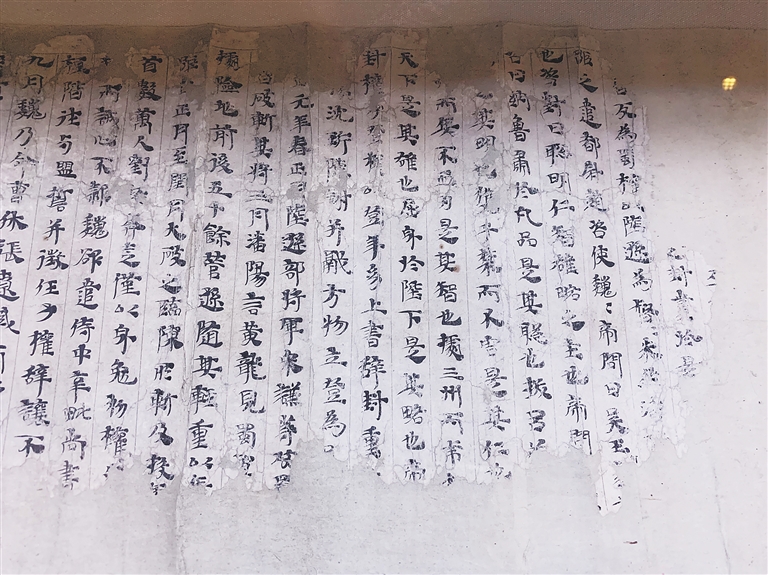

资料图:纸质写本《三国志·吴书·孙权传》残卷。

1965年,考古工作者在新疆吐鲁番英沙古城(安乐古城)一处佛塔遗址的陶瓮中发现了一件《三国志·吴书·孙权传》残卷。这件残卷经专家鉴定,年代为西晋,是现存年代最早的纸质写本《三国志》。《三国志》的作者为西晋著名史学家陈寿,从陈寿成书到西晋灭亡短短20年时间,《三国志》就已传入西域,可见古代丝绸之路的繁荣和这本书当时的受欢迎程度。

提到传世的纸质书,敦煌遗书无疑有着很重的分量。敦煌遗书指的是1900年在敦煌莫高窟藏经洞发现的文献,由多种文字的写本、印本、拓本组成,成书时间从4世纪至11世纪,内容涵盖社会、经济、文化、艺术、宗教、医药及中外文化交流,被誉为“中国中古时代的百科全书”。敦煌遗书被发现后,多次惨遭劫掠,许多古籍散落海外。目前,中国国家图书馆藏有1.6万余件,其余的流散于英国、法国、日本等地的公私收藏机构。

敦煌遗书中有许多珍贵的纸质书,比如现存最早的雕版印刷书籍《金刚般若波罗蜜经》(公元868年),道家典籍《老子道德经》(敦煌写本)、《太平经目录》(北朝写本),儒家经典《论语郑玄注》(西晋写本)、《春秋谷梁传》(唐代写本),文学作品《秦妇吟》(唐代写本)、《云谣集杂曲子》(晚唐写本),科技文献《全天星图》(唐代写本)、《算经》(汉唐写本)等。其中不少是失传已久的佚本。

从“书于竹帛,镂于金石,琢于槃盂”,到以帛编著“精装版”文献,再到用纸誊抄书籍、规模化刻印书籍,我国先民不断探索新的“造书”方式,丰富阅读文本,点亮了中华文明的火种。

原标题:重见天日的古书

责任编辑:王平新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫