新海南客户端、南海网10月26日消息(记者 符彩云)作为首届海南自贸港国际科技创新合作论坛暨深海技术创新大会的平行论坛之一,西太蓝碳行动国际研讨会与中国蓝碳发展论坛聚焦蓝碳话题,开展多方面探讨。海南蓝碳发展有哪些优势?前景如何?对我们的生活有哪些影响?记者就此进行了采访。

中国蓝碳发展论坛现场。主办方供图

“蓝碳”是指利用海洋生物吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在海洋中的过程、活动和机制。以红树林、盐沼和海草床等形式呈现。

“绿碳”是充分利用绿色植物的光合作用来吸收二氧化碳。与绿色碳汇等其他碳汇相比,蓝碳具有固碳量大、效率高、储存时间长等特点。森林、草原等陆地生态系统碳汇储存周期最长只有几十年,而蓝色碳汇可长达数百年甚至上千年,碳汇效果显著。

西太蓝碳行动国际研讨会现场。主办方供图

海洋是一个巨大的碳库,在应对气候变化中发挥着重要作用。蓝碳是实现“双碳”目标的重要途径。作为海洋大省,海南在蓝碳发展路上有着显著的资源优势、地缘优势以及政策优势。

海南大学副研究员、联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太分会蓝碳行动工作组主席赵鹏指出,“海南是我国滨海湿地生物多样性最丰富的地区之一,红树林、海草床、海藻场等蓝碳生态系统遍布全岛。”海南充分利用丰富的蓝碳资源禀赋和优势,积极推动蓝色发展的海南实践。“近年来,海南利用中央和省级财政资金相继开展了多个蓝碳生态系统修复项目,取得了很好的成效。”赵鹏说。

海南高度重视蓝碳工作,开展蓝碳发展顶层设计,积极完善蓝碳发展的制度体系。《国家生态文明试验区(海南)实施方案》提出了“开展海洋生态系统碳汇试点”的重要任务。海南出台了系列关于生态环境保护和蓝碳发展的方案和制度,提出要多措并举推动蓝碳增汇,为蓝碳科技发展、标准制定、红树林与湿地的修复保护等提供了制度保障。《海南省“十四五”生态环境保护规划》《海南省“十四五”海洋生态环境保护规划》等均对蓝碳的保护和利用提出了明确要求。

本次论坛吸引了来自中国科学院、自然资源部、清华大学、中国石油大学、上海交通大学等多家国内知名高校、科研院所参加。国家林业局气候办常务副主任、中国绿色碳汇基金会秘书长李怒云表示此行获益良多。“海南岛是研究蓝碳的最佳基地,这里有着资源禀赋优势,并汇集了很多科学研究经验。”她认为,院校专家学者在会上发表的报告内容十分丰富,包括长期基础研究以及实证研究,将在推动蓝碳相关标准的制定和创新方面起到很好的指导作用,助力海南蓝碳科学技术研究开展和蓝碳经济发展。

海南大学—海南国际碳排放权交易中心蓝碳核算与交易技术联合实验室揭牌。主办方供图

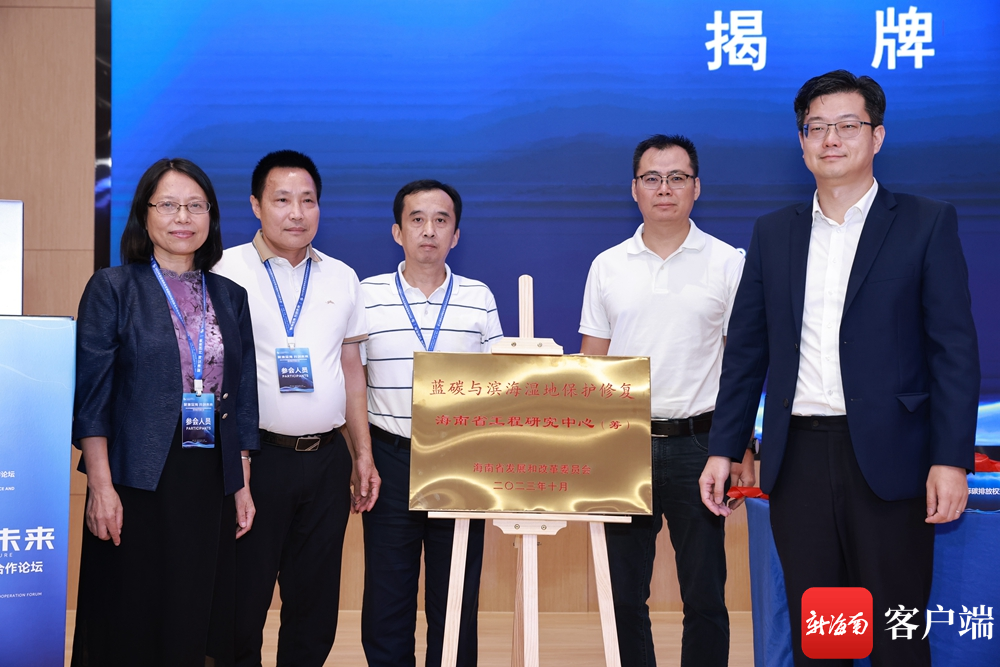

论坛期间,“海南大学—海南国际碳排放权交易中心蓝碳核算与交易技术联合实验室”“蓝碳与滨海湿地保护修复海南省工程研究中心”揭牌。“这为海南蓝碳研究以及推进蓝碳国际合作提供了一个契机。”赵鹏说。依托首届海南自贸港国际科技创新合作论坛暨深海技术创新大会,设置蓝碳议题、加强蓝碳学术交流;充分海南自由贸易港国际交流的便利条件,推动国际交流与合作。“接下来我们也将进一步落实国际合作的具体项目计划。”

蓝碳与滨海湿地保护修复海南省工程研究中心揭牌。主办方供图

在蓝碳与生物多样性保护领域,个人实践也至关重要。“我们应该真正认识到保护蓝碳生态系统就是保护我们自己。”赵鹏说,蓝碳生态系统对人民群众的影响体现在方方面面,与食物、海洋防灾减灾、沿海地区的安危以及每个人的生计息息相关。

“红树林、海草床、盐沼可以保护沿海社区免受台风、风暴潮等海洋灾害威胁或者是降低海洋灾害造成的损失。此外,近海渔业资源也与蓝碳生态系统有着密切联系。”

赵鹏呼吁道,赶海行为不可取,这很有可能会破坏滨海湿地。“保护好滨海湿地等蓝碳生态系统将推动生态旅游发展。每个人都可以努力为建设人与自然和谐共生的现代化贡献自己的一份力量。”

新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫