敲开心门 陪伴精神障碍患者走出“孤岛” | 新海南年终策划·蹲点记

- 来源:南海网

- 时间: 2023-12-27 20:28:00

编者按:

当前,海南全省上下正在开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,“四下基层”作为主题教育的重要抓手,海南省各部门各单位积极推进调查研究,推动主题教育走深走实。

海南省融媒体中心把深入开展“走转改”和大兴调查研究有机结合,编委带队,沉到一线,推出新海南年终策划——“蹲点记”融媒报道。

值此年终岁末,“蹲点记”将重点聚焦2023年海南省为民办实事项目,通过挖掘鲜活案例、典型故事,增强脚力、眼力、脑力、笔力,展现海南自贸港建设给企业和群众带来的真实变化,一起感受群众的获得感、幸福感、安全感。

新海南客户端、南海网记者 李晓梅 韩星

“叮!”正在精康服务站与精神障碍患者谈心的社工王小智,收到了一条微信短视频,“阿叔又来跟我打卡了。”

王小智口中的阿叔是已有癫痫病史54年的伍先生(化名),“打卡”则是他在康复过程中坚持每天锻炼的一种特殊汇报。王小智的通讯录里,这样的特殊好友还有很多个。

在居家精神障碍患者犹如“孤岛”的精神世界里,提供康复服务的社工犹如投向隐匿角落的温暖光束,照亮这个群体的生活,打开他们的心门,陪伴他们走出“孤岛”,融入社会。

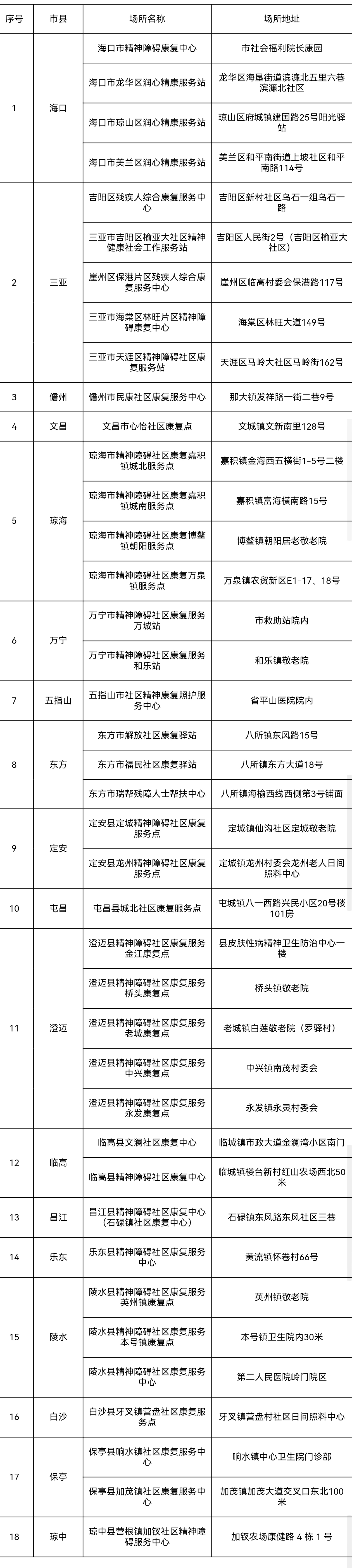

精神障碍社区康复服务是海南省委、省政府2023年为民办实事项目之一。目前,全省18个市县已建立40个精神障碍社区康复场所,为不少于1000名居家精神障碍患者免费提供康复服务。

海口市秀英区海秀卫生院活动室内,社区居家精神障碍患者通过练习叠纸,锻炼动手能力。记者 吴兴财 摄

敲开心门

社工定制个性化康复计划

一个便携式分装药盒、早晚两次准时响起的服药闹钟、每周三到四次电话跟踪……这些藏在细节里的关心关爱,是社工王小智为服务对象伍先生精心设计的帮扶举措。

63岁的伍先生在过去的许多岁月里,因癫痫伴发的精神障碍时有发作,他很少出门,不敢与人多交流,业余的消遣就是自己在家打打游戏。在社工介入前,每月两到三次的癫痫发作,带来的不仅是身体的伤害,更是精神上的折磨。

今年2月以来,海口民政部门根据海南省民政厅的部署,通过政府购买服务的方式组织开展精神障碍社区康复服务项目。随着项目不断推进,伍先生的妻子符阿姨(化姓)主动找到社区,希望能参与社区康复项目。“随着年龄大了,他发作的频次增加,精神状态也越来越差。”符阿姨说,在家里的时候,丈夫谈病色变,两个人的沟通小心翼翼,吃药不准时,发病频率高,看着丈夫经常摔得头破血流又不自知的样子,既心痛又揪心。

精神障碍患者伍先生(化姓)将自己每天吃的药,装进社工送给他的药盒里。记者 吴兴财 摄

第一次入户走访,王小智和同事们将社工马甲装在包里,像日常访友一样,敲响了伍阿公的家门。这个善意的举动,不仅敲开了家门,更敲开了伍先生一家的心门。这些年来不为人知的心酸苦楚,符阿姨终于找到了倾诉对象。伍先生虽然讲话不多,但内心也有着改变自己、融入社会的渴望。

真诚、主动的面谈过程中,社工们仔细询问伍先生的病情和用药情况,指导家属照护技巧,并签订社区康复服务协议,建立个性化康复方案。考虑到伍先生存在服药不规律和未按医嘱服药的问题,社工为其购买了药盒,并设定手机闹钟提醒他按时服药,每周三到四次电话回访,保持沟通和督促。

“这些孩子真的很心善很认真,教老伍做手指操、使用智能手机,陪他聊天,作为家属我自己都不敢保证能全部做到,但是她们做到了!”从今年8月到12月,有了精神康复社工的努力参与,不仅极大减轻了符阿姨的负担,伍先生的改变也一天比一天明显。

“他已经四个多月没有发病了,人看起来明亮多了!” 符阿姨心放宽了,她说,丈夫伍先生现在会做手工、帮邻居维修水电。“大家都很感谢他,从前走路都是缩着头,现在他背也挺直了,脸上笑容也多了,帅的嘞!”

一点一滴的变化,符阿姨都看在眼中。交谈时,伍先生全程带着腼腆的微笑,向记者展示社工送给他的药盒、锻炼工具,甚至还有可爱的玩偶。“社工已经成为他分享心事、值得信任的朋友。”符阿姨说。

新海南客户端、南海网记者李晓梅(左二) 韩星(左一)在海口市琼山区润心精康服务站进行蹲点采访。记者 吴兴财 摄

走出孤岛

“家门口”的康复服务很温暖

“桃花朵朵开,开几朵?桃花朵朵开,开……三朵!”在海口市秀英区海秀卫生院的一间活动室内,10名精神康复者围在一起,认真听着社工的喊话,当数字“三”出现时,大家迅速按照数字抱团。未能参与抱团或抱团数目不正确的参与者,要接受半蹲5下的惩罚。

这是为社区居家精神障碍患者开展的第五期手工能力训练活动,游戏极大调动了大家的参与热情,现场气氛十分活跃。10人有男有女,年龄各不相同,但大家脸上始终洋溢着笑容。

游戏过后,开始进行手工锻炼。不同颜色的彩纸依次分发,大家把对新年的祝福写在纸上,在老师的指导下将纸折成爱心的形状。做手工的过程中,社工和康复者之间的谈话围绕近期生活展开,大家敞开心扉,说着自己的改变。说到高兴处,以前不爱发言的阿健(化名)主动唱起了歌。这是他第一次在活动上展示自己的特长,收获了现场的热烈掌声和夸奖。

记者对精神障碍患者家属进行采访。记者 吴兴财 摄

走出家门是精神障碍患者重返社会的第一步。由于社交范围小,他们大多时候仅与家人交往,几乎不出门,即使是邻居也鲜少攀谈,缺少社会连接和关联的他们,长久限在小小一方天地之中,宛如人在“孤岛”,离社会越来越远。

为帮助他们融入社区、回归社会及适应社会环境,协助精神障碍患者增强或恢复其社会功能,海口市秀英区润心精康服务站每周固定开展技能训练活动,手工、社交、花艺……大家在这些看似平常的活动中,锻炼表达能力、动手能力和人际沟通能力,改变显而易见。有些人幻听次数明显减少,融入社会的意愿和信心更强了。

除了训练,海口精神障碍社区康复服务项目还常态化开展户外团建活动。“比如说,到海口市福利院的咖啡屋,一起学冲咖啡、品尝咖啡;到海口人民公园、海洋馆等公共场所,开阔他们的视野,让他们放松心情的同时,促进他们跟伙伴们有更多交流,跟社会有正常的接触。”海口市精神障碍社区康复服务项目负责人黎曼介绍。

社工对精神障碍患者进行入户走访。记者 吴兴财 摄

走进社区的“家”

海南已在18个市县建立40个康复场所

在海口琼山区建国路和琼州大道交叉口,一栋临街的2层小楼里,是属于居家精神障碍患者的康复天地——海口市琼山区润心精康服务站就在这里,内设手工作业区、读报绘画区、体能训练区、生活训练区、心理访谈室、沙盘游戏区等,为精神障碍人群提供丰富多样的康复服务。

小林(化名)因交通事故对自行车产生心理阴影,不敢骑车,生活多有不便。来到服务站后,在社工、心理咨询师王道正的指导和帮助下,小林在体能训练区的动感单车上开始了脱敏训练。刚来的时候,小林骑不了几分钟就感到脚麻手抖无力。通过几个月的训练,他现在可以持续骑30多分钟。

与小林一样取得明显康复效果的还有小张(化名)。在社区卫生服务站服药一段时间病情稳定后,医生推荐家属带他到这里来做康复训练。社工也主动上门,开导他走出家门,与他建立起关系,取得他的信任。经过半年的康复训练,起初不与别人讲话、拒绝参加集体活动的小张,已经学会融入集体,主动与别人交流和沟通,偶尔还参与到“麻将局”中。

精神康复社工带领居家精神障碍患者开展热身游戏。记者 吴兴财 摄

“他们出院后往往没有专业人员监护,有些人在家如果长期不服药,可能会造成病情快速恶化,更容易发病。通过到我们站点接受专业康复、心理疏导、服药指导,以及社会化服务方面的专项训练,能够帮助他们实现生活自理,提升融入社会能力。”黎曼说。

据介绍,海口市精神障碍社区康复服务项目实行“一中心四站点”的服务模式,以海口市福利院为“中心”覆盖四个区,创新服务模式,为康复者提供专业的康复服务,为他们创造“家”一样的感觉;联合民政、卫健、残联等多部门,运用社工的专业知识帮助康复者进一步稳定病情,使其与家庭、他人相处越来越和谐,并积极融入社会,对自己的人生和未来充满希望。

当前,海南已在18个市县建设了40个康复站点,通过搭建康复平台,为精神障碍人士打开回归社会的出口。

融入社会

助精障人士就业是努力方向

“社区康复的目的是促进精障人士回归和融入社会,他们能够实现就业也是对康复效果的印证,这是我们努力的方向。”黎曼认为,一个人患有精神障碍,往往拖垮的是一个家庭,能够帮助其实现就业,就是挽救了一个家庭。

34岁的小康(化名),早年外出打工时曾误入传销组织,精神受到严重刺激,后被确诊为精神分裂症,多次在海南省安宁医院接受治疗。出院后,小康大多数时间都是待在家中,几乎不主动参与任何社交活动,出行常需要家人陪伴。

海口市琼山区润心精康服务站内设置的心理访谈室,心理咨询师在这里通过沙画游戏帮助精神障碍患者缓解压力、释放焦虑。记者 吴兴财 摄

“其实他不发病的时候,和正常人一模一样。而且发病时,也不会伤害别人,只会伤害自己。”小康爸爸说,儿子敏感、善良,虽然家庭收入不高,但家人从未放弃过对小康的照料。康爸爸常常与医生沟通病情、商量用药,鼓励小康勇敢面对生活。

今年7月,精康社工对小康走访入户,建立帮扶关系。“我们聊了一下,发现小康对自己病情的认知比较有限,因此自身康复的信心和动力不足,加上找不到工作长期待业在家,对小康的心理也造成了一定的压力。”王小智说,在和小康接触后,她根据小康想要就业的意愿制定了个性化帮扶方案,在帮助他了解疾病、减轻恐惧的同时,鼓励他参与社交技能训练,针对自身优势进行面试培训。

9月份,小康成功通过面试,找到一份安保工作,月薪4500元。“他现在生活很规律,家和工作单位两点一线,下班后还会和家里人分享自己工作时遇到的趣事。”康爸爸说,每次发了工资,小康还会给妈妈上交一部分做家用,“他觉得自己能减轻家庭负担,还能为社会所用,现在也没那么焦虑了,我们作为家属,看到他有了生存的能力,非常欣慰。”

精神疾病因病程长、易复发、需长期服药等原因,不仅影响着患者及其家属的生活质量,也使患者更容易脱离社会群体,因此,获得社会价值感是回归的关键。

海口琼山区建国路25号阳光驿站内,是海口精康服务站点。记者 吴兴财 摄

当前,像小康这样成功就业的居家精神障碍患者,在海口还是少数。黎曼坦言,多数精障人士经过康复训练后是可以回归家庭、融入社区生活的,但实现再就业确实存在困难。一是康复后的精障人士仍存在一定的病耻感和功能障碍;二是社会公众对于精障人士的标签化。

王小智加入精神障碍社区康复服务项目以后,对精障人士的认识发生了改观,“刚开始接触服务对象的时候,说实话我心里会有一点害怕,但经过沟通,随着了解得慢慢深入,我发现他们是一群很可爱的人。”在王小智看来,精神障碍人士由于疾病的特殊性,缺乏社交和沟通,当社工介入后,随着一系列康复活动的开展,他们的改变也是显而易见的。

“我们把参与康复项目的精神障碍患者成为精神康复者,在病情稳定的情况下,他们经过评估是可以外出参与一些灵活性较强的工作。”王小智盼望着,随着社区康复工作的不断开展,在多部门协作下,能有更多企业为精神康复者提供就业岗位,帮助他们更好融入社会。

【新闻多一点】

精神障碍社区康复服务是以促进精神障碍患者回归和融入社会为目标,以改善和提高患者生活自理能力、社会适应与参与能力和就业能力为重点,综合运用精神医学、康复治疗、社会心理、社会工作、社区支持、志愿服务等专业技术和方法,开展全生命周期关怀帮助、健康教育、功能训练、社会支持,以提高患者健康水平的专业社会服务。

据介绍,海南统筹1500万元省级财政资金,支持18个市县开展精神障碍社区康复服务,实现市县精神障碍社区康复服务全覆盖目标。当前,全省18个市县建立40个精神障碍社区康复场所,遴选16家专业康复服务机构承接开展精神障碍社区康复服务,建立康复服务档案4588人。截至12月20日,已为152241人次提供康复服务。

2023年,海南省民政厅、海南省财政厅、海南省卫生健康委员会、海南省残疾人联合会联合印发《海南省“精康融合行动”三年行动实施方案(2023—2025年)》,提出要促进精神障碍社区康复服务发展,提高精神障碍患者的生活质量,帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病、回归社会。

扫码下载南海网客户端

扫码关注南海网微信公众号

- 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com

- 互联网新闻信息服务许可证:4612006002

- 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008

- 违法和不良信息举报电话: 966123

- 信息网络传播视听节目许可证:2108281

- 广告经营许可证:460000100120

- 南海网备案号 琼ICP备09005000号

- 互联网出版许可证:琼字001号

- 琼公网监备号:46010602000273号