档案述说海南解放 | 解放海南岛战役,战士们何以智计破难关?

- 来源:海南日报

- 时间: 2025-05-01 08:06:32

纪念海南解放75周年

档案述说海南解放④

档案是穿越时光的纽带,是历史最忠诚的记录者。75年前,战旗猎猎,舟船齐发,渡海战役的号角响彻海天,琼州大地迎来新生曙光。一张张泛黄的老照片、写满批注的作战地图、字迹斑驳的电报……正是这些档案,深深镌刻了波澜壮阔的历史瞬间。时值海南解放75周年之际,海南日报联合海南省档案局(馆)推出“档案述说海南解放”专栏,依托珍贵档案资源,以“老照片+文字”形式呈现海南解放过程中的珍贵历史画面,回溯红色档案里的革命记忆,让档案文献照亮岁月长河。

海南日报全媒体记者 王才丰

1950年4月16日至24日,我军渡海作战兵团主力部队先后分两个梯队强渡琼州海峡,成功与琼崖纵队、渡海作战兵团先遣部队在海南岛上会师,以迅猛之势向纵深围歼敌军。

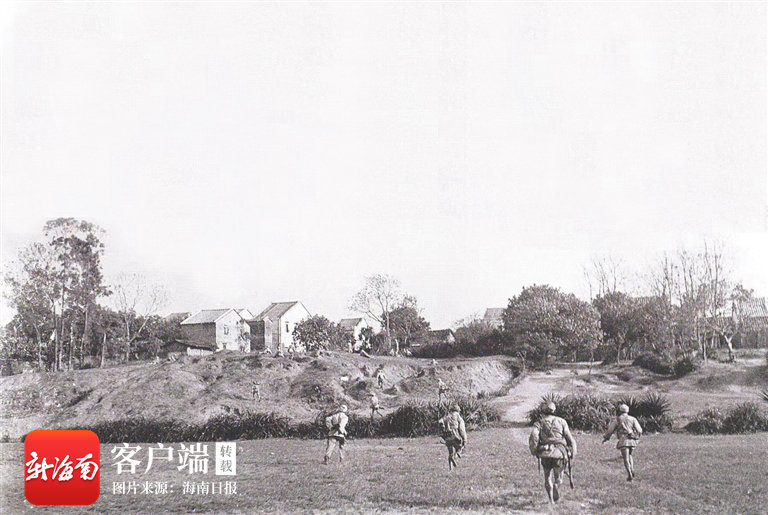

我军渡海登陆部队、琼崖纵队向海南岛内纵深之敌发动攻击。(资料图)

如本专栏老照片所见,我军战士们在阡陌纵横的乡野间奔袭,徒步深入敌阵。彼时琼岛大地上,交通网络残破不堪,我军战士主要依靠步行急行军,而国民党军队有战斗机、轰炸机,可进行空中侦察、轰炸。

在武器装备上,我军以缴获的步枪、少量轻重机枪为主,火炮多为小口径迫击炮、山炮,部分自制武器性能有限。国民党军队有大量美式、日式精良装备,配备大口径榴弹炮、装甲车等。

在作战装备如此悬殊之下,我军战士如何降低战斗伤亡?在作战过程中运用哪些巧思突破敌人围困?带着这些问题,海南日报全媒体记者采访了长年致力于寻访解放海南岛渡海作战老战士、老船工,梳理解放海南岛战役史料的海南省渡海作战史研究会会长马海南。

“我父亲马正新曾任第四野战军第43军128师警卫营2连1排排长,在渡海作战时负责保卫机要人员和电台。”马海南曾听父亲回忆当时的渡海作战场景,1950年4月17日拂晓,渡海大军第一梯队中的第43军2个加强团在澄迈县玉包港登陆,立马向纵深发展。

“部队走走停停,战士们看到敌人飞机来了,就立即分散卧倒或躲到林子里隐蔽。”马海南说,“我父亲率电台分队前进,遇到了敌人机枪阵地的封锁,由于受阻耽搁,电台分队逐渐与我军前方战斗部队拉开距离。电台分队仅配备少量手枪,火力薄弱。一旦拖延,有被敌人包抄的危险,要趁敌人还不了解我们情况的时候,快速通过这个封锁口。”

马正新当过机枪班班长,熟悉机枪的点射规律。他计算着敌人射击的子弹数量,利用对方换子弹的机会提醒前方战友冲过了封锁线。马海南讲述道:“敌人是个老练的射手,子弹换得很快。我们还有很多人没有冲过去,机枪就又响了起来。父亲带着一位战友顺着流水沟,匍匐到敌人机枪射手的侧面,用两发子弹打掉了敌军两个射手。”最终,马正新和战友们突破了敌人的封锁,赶上了部队。

历经黄竹、美亭决战,1950年4月22日,国民党军队全线崩溃。我军乘胜追击,向海口挺进,4月23日,攻克海口。为歼灭国民党军残余部队,我军分东、中、西三路追击,先后攻克榆林、三亚港、北黎、八所港等地。5月1日,海南全岛解放,红旗插遍琼州大地!

此外,在《海南日报》近期推出的海南解放75周年特别策划“幸福照相馆·老兵story”系列人物微纪录片中,我们也得以在琼崖纵队老兵龚花兰和王大进的回忆里照见战士们在枪林弹雨中淬炼出的坚韧品格与智慧谋略。

作为情报员,龚花兰是这么冒死与敌人“斗智”的:“把情报放在竹筒里,竹筒装在簸箕里,用牛粪来掩盖伪装。有时候路途遥远,要走两天两夜,只有自己一个人,有同伴容易引人注意。”王大进则清晰地讲述了一段特殊的“战场密码”,在解放军与琼崖纵队因方言差异存在身份识别困难时,就用转帽檐做暗号区分敌我关系,“帽檐往后转代表是共产党。”

回溯解放海南岛战役的烽火岁月,琼崖纵队发起的秋、春、夏季三大军事攻势,为解放海南渡海作战奠定了很好的基础。同时,琼崖纵队也充分发挥了本地优势,与渡海作战兵团密切协同,共同谱写了壮丽的胜利凯歌。(海南日报海口4月30日讯)

扫码下载南海网客户端

扫码关注南海网微信公众号

- 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com

- 互联网新闻信息服务许可证:4612006002

- 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008

- 违法和不良信息举报电话: 966123

- 信息网络传播视听节目许可证:2108281

- 广告经营许可证:460000100120

- 南海网备案号 琼ICP备09005000号

- 互联网出版许可证:琼字001号

- 琼公网监备号:46010602000273号