苏轼为民理念的知与行

- 来源:海南日报

- 时间: 2025-05-08 10:26:44

■ 郑纯子

“爱民之深,忧民之切。”苏轼作为中华优秀传统文化的杰出代表,其勤政为民理念影响深远。本文从认知与实践双重视角深入剖析这一理念,追溯其思想渊源,阐明苏轼在治政过程中体现出来的以脚力丈量民情、以眼力洞察疾苦、以心力承载责任的勤政为民情怀。苏轼勤政为民的知行实践,体现了“享天下之利者,任天下之患;居天下之乐者,同天下之忧”的民生情怀,对海南自贸港建设具有重要启示意义。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视中华优秀传统文化,多次在不同场合引用苏轼的诗句来阐明治国理政的理念。在论及民生关切时,他曾援引苏轼“享天下之利者,任天下之患;居天下之乐者,同天下之忧”的箴言,强调执政者应时刻把人民的利益放在首位,以民生疾苦为己任。

作为中华优秀传统文化的代表人物,苏轼不仅拥有极高的文学艺术成就,还通过为民请命、关怀百姓疾苦,展现了为民理念。他以文载道、以行践言,将这一理念凝结为思想准则与行动指南,成为今天我们弘扬中华优秀传统文化、建设海南自贸港的重要滋养。重温苏轼的思想轨迹与政治实践,不仅有助于我们体悟古代文人的为政品格,更可为当代社会提供有益的文化镜鉴和价值启示。

苏轼的“为民”认知,源于对儒家经典的本源性回归。他以六经为根柢,在《尚书》“民惟邦本,本固邦宁”的灌溉中萌芽,从孔子“庶富教”民本理念中汲取养分,于《孟子》“民贵君轻”的滋养中抽枝。经学典籍中的济世智慧如春雨般润物无声,在蜀地浓厚的人文氛围中,为少年苏轼的精神世界奠定了厚重底色。他在青年时期所作《刑赏忠厚之至论》中即有“以君子长者之道待天下,使天下相率而归于君子长者之道”的主张,已初显其仁政济世的初心。

在长期的仕宦生涯中,苏轼不断以动态的历史视角反思治乱兴衰,进而重构民生与治道之间的内在逻辑。他摒弃传统士大夫“牧民”思维,转而倡导“安民”之策,强调政治的根基在于顺应民心、纾解民忧。在《晁错论》中直言“天下之患,最不可为者,名为治平无事,而其实有不测之忧”,警示执政者须穿透表象洞见民生痛点,彰显其超前的忧患意识与问题导向思维。

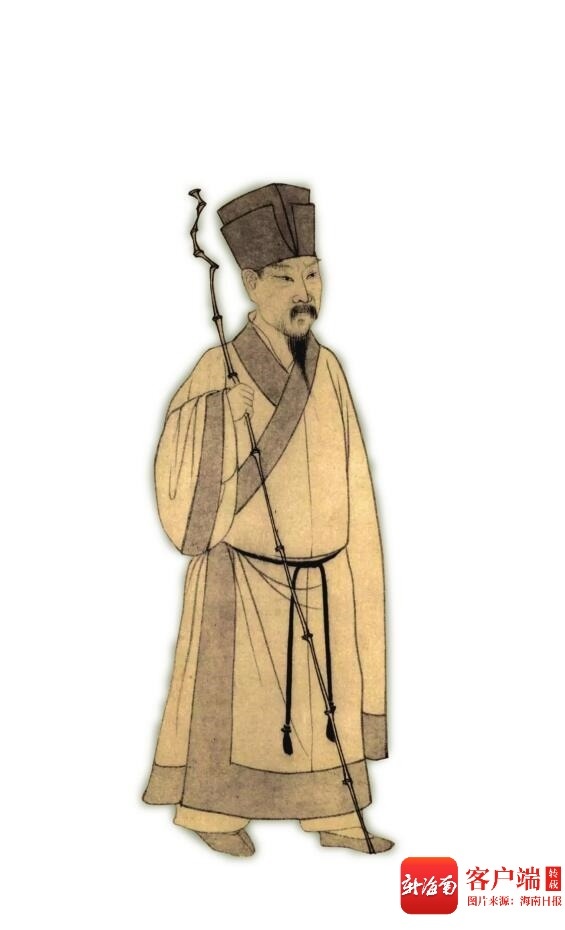

苏轼像。 手绘/杨千懿

苏轼的为民之“知”包含三重维度:一是以民为根的政治哲学,反对与民争利的苛政,强调执政合法性源于民心;二是以农为本的经济理念,主张厚农桑、轻徭薄赋,保障百姓的基本生计与再生产能力;三是情义交融的民生关怀,体现为悲悯之心与体恤民情的治理温度。这一思想体系,超越一时一地的局限,具有系统性与现实观照力。

苏轼的为民理念贯穿于其治政实践的方方面面。他以实干家的姿态,将理想信念落地为可感可行的施政策略,展现出卓越的政治智慧与责任担当。任徐州知州时,适逢黄河决堤危城,他“布衣草履,结庐城上”,身先士卒,昼夜指挥军民筑堤护城,最终护城保民,挽救十万生灵;在杭州任上,他以长远之计兴利除弊,修缮六井引入西湖淡水,既解居民饮水之苦,更以疏浚淤泥筑基苏堤,造就了后人传颂千年的“苏堤春晓”;在黄州,他针对弃婴陋俗,因地制宜设立“育儿会”,通过物资援助与教化引导,逐步改善社会风气,推动基层治理的人性化与规范化;在惠州,他促成引泉入城工程,终结百姓饮用污水之苦,同时,他还积极推广“秧马”农耕技术,将先进农业经验引入岭南,推动当地农业水平的显著提升,实现了知识技术的普惠共享;贬谪儋州期间,苏轼依然不忘初心、躬身力行。他以椰林茅舍为室,设馆授徒,启迪民智,兴学育才,培养出海南首位举人姜唐佐。

儋州东坡桄榔庵纪念馆。 海南日报全媒体记者 陈元才 摄

苏轼的为民实践展现三个显著特质:一是策略层面的务实性。他从不拘泥教条,注重因地制宜、审时度势,讲求治理实效。治理密州蝗灾时,他摒弃迷信,采纳民间经验,推广“火烧法”与“深埋法”铲除蝗害,并动用官仓存米,推行“捕蝗换粮”政策,构建灾民自救与官府赈济的良性互动。二是价值层面的超越性。他突破传统社会的阶层壁垒,以仁爱之心行善政。黄州遭灾之际,他首倡富户认养弃婴,用道义感召代替官力强制,突破了传统宗族社会的界限,开启了民间慈善与官府合作的新路径;在岭南,他推动“秧马”农耕技术的普及,将技术创新与扶贫济困相结合,帮助基层百姓提高生产效率、改善生计,真正实现了“授人以渔”的价值超越。三是精神层面的坚韧性。“云散月明谁点缀?天容海色本澄清”不仅是他坚守信念、砥砺自我的写照,更是其政治操守与人格力量的深刻表达。

苏轼的知行实践,本质上是一场关于“为民者,何以自处”的千年叩问。他的价值远不止于兴修了多少水利、撰写了多少奏议,更在于树立了一个以智识反哺实践、以实践淬炼初心的精神范式。他从不满足于纸上谈兵,而是在风雨兼程中以脚力丈量民情、以眼力洞察疾苦、以心力承载责任。

这一精神范式对当代社会依然具有重要启示意义。

首先,真正的为民理念,必须以动态认知打破静态想象。苏轼从不闭门造车,而是主动走出书斋、深入田野,倾听百姓声音,洞察现实苦难。其次,为民之道需有突破惯性的创新魄力。苏轼既尊重传统,又勇于突破。在治水、抗疫等具体事务中,他能够将科学理性与人文关怀相融合,形成跨学科、多维度的施政智慧。最后,“为民”的践行离不开持久的韧性与深沉的耐心。正是在最被边缘化的处境中,他选择了最具深度的扎根,将一地困局转化为文化启蒙的契机,赢得了“琼州人文之盛,实自公启之”的不朽赞誉。

苏轼的为民理念,恰似一脉清流,既浸润着儒家“修齐治平”的士人风骨,又融汇了“此心安处是吾乡”的智者通脱。他未止步于理念的阐释,而是在起落浮沉中将为民情怀转化为具象的济世之功,于困厄中砥砺出以民为先的不渝信念。时光流转,苏轼的身影已融入历史长河,但他笔下“为民”二字的重量,至今仍在叩击人心。建设海南自贸港,可从苏轼的为政智慧中得到启发,以人民为中心,不断创新改革、解决民生问题,推进经济社会高质量发展。同时,借助东坡文化的传承与发展,海南不仅能塑造具有历史深度的文化名片,也能为全面推进中国式现代化贡献文化力量,展示海南自贸港的独特风采与人文底蕴。

【作者系海南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员,单位为中共海南省委党校文史教研部,本文系海南省哲学社会科学规划重大专项(东坡文化研究)课题:苏轼民本知与行研究(HNSK(ZDZX)22-5)阶段性成果】

扫码下载南海网客户端

扫码关注南海网微信公众号

- 违法和不良信息举报邮箱:nhwwljb@163.com

- 互联网新闻信息服务许可证:4612006002

- 增值电信业务经营许可证:琼B2-2008008

- 违法和不良信息举报电话: 966123

- 信息网络传播视听节目许可证:2108281

- 广告经营许可证:460000100120

- 南海网备案号 琼ICP备09005000号

- 互联网出版许可证:琼字001号

- 琼公网监备号:46010602000273号