这是人类文明史上一个悲伤的时刻。

当地时间15日下午,法国巴黎圣母院突发严重火灾,现场浓烟滚滚,火势窜天,哥特式的塔尖在火中倒塌。

即使你还不怎么了解巴黎圣母院,也不妨碍你这时再来欣赏它昔日之魅力。

↓↓↓

巴黎圣母院夜景

昔日的巴黎圣母院穹顶

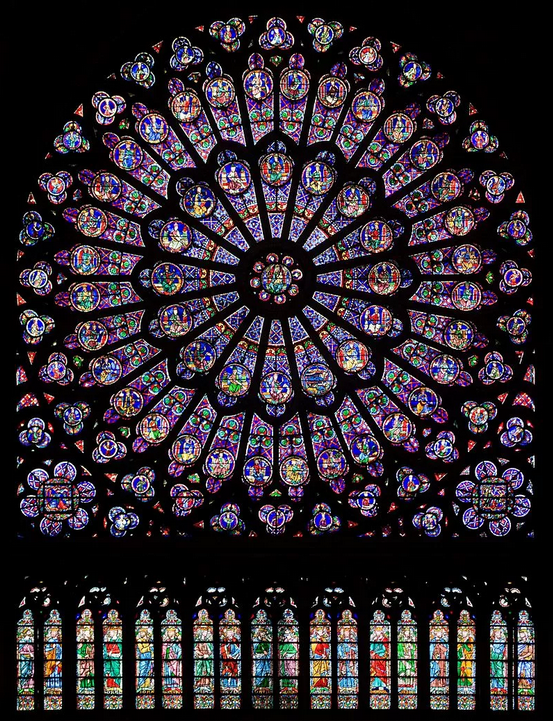

巴黎圣母院著名的玫瑰花窗,在此次大火中也遭受损坏。

在这场人类文明共同的灾难面前,媒体纷纷发声悲叹

这无疑是一场文明的劫难。唐代诗人杜牧在《阿房宫赋》里叹息:“楚人一炬,可怜焦土。”可这终归是穿凿曲解。而今,在巴黎燃起的这场火,却非文学化想象,而是残酷的现实。它烧毁的,是一座800年人类文明的结晶。也就是说,巴黎圣母院躲过了两次世界大战,却没躲过这次火灾。

从巴西国家博物馆大火,到巴黎圣母院火灾,这些文明之劫,总是来得这样突然。在《巴黎圣母院》里,雨果写道:“时间和人使这些卓绝的艺术遭受了什么样的摧残?关于这一切,关于古老的高卢历史,关于整个哥特式艺术,现在还有什么存留给我们呢?”心恸之余,唯有祈盼:但愿这些文明瑰宝少些被摧残,但愿那些文明艺术真的永存世间。(新京报 佘宗明)

4月15日,在法国巴黎,人们围观着火的巴黎圣母院。新华社发(亚历山大·卡曼 摄)

网友亦为之心痛 …… 不过,一些留言让人愤怒

↓↓↓ 央媒发声了↓↓↓

有网友表示,法国巴黎圣母院火灾让他们联想到被英法联军焚毁的圆明园,还有人对巴黎圣母院的焚毁幸灾乐祸。

事实上这两件事真的有什么可比性吗?圆明园毁于战乱和野蛮,是历史的伤痕;而巴黎圣母院此次火灾事故是和平时期由消防安全造成的遗憾。两者的相同之处恐怕只因为它们都是世界人类文明的重要组成部分,是人类文明史上的奇迹,它们的消失同样是全人类的损失。

那些拿因果报应来说事的人,其实不过是狭隘的民族主义在作怪。文明并非一朝一夕就能形成的,不管是圆明园还是巴黎圣母院,它们都凝聚着艺术工匠们的智慧结晶。如今巴黎圣母院被焚毁,不仅仅是巴黎人民、法国人民的损失,更是全世界人类的损失。从今往后,巴黎圣母院的倩影将只能永远留在到过此处人们的脑海与相片中。

文明需要人们铭记,历史也需要人们铭记,不能用某些幌子来遮盖历史,但也不应该打着历史的名义发泄自己的情绪。牢记历史并不等于延续仇恨,而是为了更好前行。爱国没有错,但请保持理智。(央视网评论员 李雪菲)

媒体谴责“落井下石”行为

同大多数网友一样,我未曾去过法国,未曾亲眼看到过这座建筑的巍峨与精致,甚至雨果的《巴黎圣母院》也只是看过开头便放弃了。对于这座建筑中所蕴含的信仰、所承载的波澜壮阔的革命历史、所镌刻的人道主义精神,也大多遗忘在大学课堂上。

所以,很多网友所表达的“无感”,其实不难理解。这些人并非冷血,只是由于人生体验的局限,对于遥不可及的火灾,无法产生足够的“共情”。即便知道,这座建筑历史很久远、价值很宝贵、对法国人很重要,但实在是太过遥远、太过陌生,除了可惜之外,似乎再也难以“更悲痛”。

这让我想起一个或许不太恰当的类比:最近我的奶奶重病,在病床上已经昏迷了数日,我请假回家照顾,每每呼唤昏迷着的奶奶,都忍不住落泪。爸爸、妈妈、姑姑也都日常红着眼眶。这几日,有不少亲戚来来往往。除却老姨拉着奶奶的手叫着“姐姐”,哭了许久。多数人只是在病床旁站立一刻,问了问病情,便匆匆离开。

他们难道就如此冷漠?不是的。他们与眼前这位病榻上的老人没有真正一起生活过,在人生过往中,这位长辈只有过年过节时打过照面而已。要求他们如我们这些亲人一般,24小时守在病床前,如我们一般心痛、哭泣不止,这是强人所难。

▲社交平台网友部分留言。

在现场照片中,一个细节令人动容,在火灾现场,巴黎市民没有人举起手机拍摄,他们只是或站着或跪着,或唱起圣歌或默默祈祷,火光映照着他们虔诚的目光。在这目光里,火光中的巴黎圣母院仿佛一个将要离去的亲人。

所以,面对被烧毁的巴黎圣母院,那些祈祷与痛心者,绝非惺惺作态的“圣母”,他们所产生的“共情”也不是什么虚情假意,很多人是真的心碎了。

而那些坦言“无感”的人,也并不是一种恶。他们只是由于经验的缺失而妨碍了情绪的产生,他们不必因此受到额外的指摘。

随着我们的国家越来越开放、包容,我们对外界的认识越来越丰富、细腻,相信会有越来越多的人,通过更多的知识和体验,萌生出对他者文明的共情。

可是,无法否认,在复杂的舆论中,确实存在一种恶,那就是不合时宜地“幸灾乐祸”。

这些人像是在病床前或葬礼上的嬉笑者,把文明和体面都抛之脑后,甚至将他人的灾难看作一种“同态复仇”,这样的狭隘与偏激,与文明相悖,与时代错位。

▲悲伤的人们。我们视频拍者:田野

的确,自私是人的一种天性,放任这种天性甚至为这种天性辩护、叫好,是“丛林时代”的野蛮行径;而人类文明恰恰是在对抗这种丛林法则,是用“惺惺相惜”的共情和“推己及人”的理智,建立起社会赖以运行的基本原则。

在如今这个万物互联的“地球村”里,塑造一个理性和文明的“自我”才是自爱的首要条件,也是与人交往的前提,封闭、隔绝、自大,则只会把自己困在一种虚幻的泡泡当中,除了自我陶醉外,难以他人赢得真正的尊重。

巴黎圣母院被烧毁——在这一重大的历史事件中,我们是旁观者,也是亲历者。我们以怎样的态度看待文明的陨落,也反映出我们自身的文明程度。所以,理解一部分人的痛心,允许一部分人的无感,但请别不合时宜地“叫好”。(新京报 孟然)

这次大火带来的悲剧,也引起媒体反思文物保护之路

文物是人类文明的结晶,承载着世界共同的记忆。文物的损毁伴随着文明记忆的消殒,令人痛惜。全球范围内,文物保护都是重要课题,面临严峻挑战。不少文物使用易燃材料,不少博物馆设施陈旧、保护力度不足,更不用提战乱地区博物馆和文物遭到的洗劫和损毁。

这是2018年9月4日在巴西里约热内卢拍摄的火灾后的巴西国家博物馆。新华社发

犹记得2018年9月那场大火,将巴西里约热内卢的国家博物馆主体建筑几乎完全烧毁,2000多万件藏品只剩10%,巴西人200年的集体记忆几乎被“一刀切除”。一个细节是,事发时博物馆的消防栓竟然没水,消防员只能临时从河里抽水灭火……

巴黎圣母院的大火,同样暴露出法国文物保护的弊病。如此重要的文物古建,又包含木质结构,理应提前做好防火预案,杜绝一切安全隐患。相对疏松的管理和一时的大意,都可能带来难以弥补的损失。

4月15日,在法国巴黎,巴黎圣母院燃起大火。新华社记者 高静 摄

雨果的《巴黎圣母院》让这座教堂不仅成为巴黎地标,也成为法国文学乃至文化和精神的地标。那哥特尖顶,入过多少画作诗篇,成为多少文艺创作的灵感源泉,引发多少流连徜徉和深沉喟叹。多少人曾为卡西莫多的命运流泪,多少人又曾在此留下美好回忆和梦幻体验。

历史长河中的文物,在世代更替中能够幸存至今的,都弥足珍贵,是人类文明发展一路走来的宝贵足迹。它们的脆弱和不可再生性,要求我们用更先进的手段、更专业的技术,更智慧的途径加以呵护。而这,既需要资金支撑,也需要科学管理,更需要理念更新。

从巴西国博大火到巴黎圣母院损毁,每一次文物历劫都应给我们警示。与时间赛跑,加强文物安全管理,推动文物数字化保护,留存文明记忆,是我们共同的责任。

不能让历史从此只存在于回忆、梦境、照片和视频。要让文物保持生命力,与时代共同前行。期待巴黎圣母院的重建与新生,祈愿文物远离灾难,人类文明生生不息,永续流传。(韩梁)

警钟长鸣

只愿悲剧不再发生

责任编辑:韩慧新海南手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网手机客户端

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微信公众号

用微信扫一扫

用微信扫一扫南海网微博

用微博扫一扫

用微博扫一扫